毎年約5万人が挑戦する社会保険労務士試験。2024年度は全国で54,270人が受験し、合格率は【6.4%】という狭き門でした。多くの方が「合格発表はいつ、どこで確認できるの?」「合格証書の受け取りや今後の手続きは?」といった疑問や不安を抱えていませんか。

官報公告や公式ホームページでの合格発表は必ずチェックすべき重要情報です。タイミングや確認方法を誤ると、大切な連絡を見落としかねません。発表当日はアクセスが集中しやすく、例年サーバーダウンや閲覧遅延が発生しています。

本記事では、合格発表の日時・確認方法だけでなく、合格基準や直近5年分の合格率推移、属性別の合格傾向、登録・実務講習の流れまで、受験後に必要なすべての情報をわかりやすく解説。見逃しや手続き漏れによる損失を防ぐためにも必ず最後までご覧ください。

社労士合格発表についての全体像|合格発表の日時・公式発表方法と基本情報

社会保険労務士試験の合格発表は、毎年多くの受験生が注目する重要なイベントです。試験結果は公式ホームページや官報、郵送など複数の方法で公開され、合格発表の日時や手続き方法について正確な情報を知っておくことが大切です。合格者番号の確認方法や通知書の受け取り、合格証書の取り扱いなど、合格後に必要な手続きも事前に理解しておくとスムーズです。下記では社労士合格発表について、主要な確認ポイントや注意点を詳しく解説します。

合格発表の日時詳細とアクセスタイミング

社労士試験の合格発表は、例年11月上旬に実施されます。発表日にはアクセスが集中するため、公開直後はサイトの混雑が予想されます。正確な発表時間は公式ページで事前に案内されるため、確認しておくことが重要です。多くの場合、午前9時ごろから合格発表が開始されます。重要なポイントは以下の通りです。

-

合格発表日:例年11月上旬(年度により異なる)

-

公式HP閲覧可能時間:午前9時以降が一般的

-

アクセス集中時の対策:時間をずらして再度アクセス推奨

発表日当日はページの更新が行われるタイミングに注意しましょう。

公式HPでの合格者番号確認方法と画面操作の手引き

合格者番号の確認は、社会保険労務士試験オフィシャルサイトから行えます。合格発表日はトップページに専用バナーやリンクが掲載され、クリックすると年度ごとの合格者番号一覧が表示されます。操作手順は次の通りです。

- 公式ホームページにアクセスする

- 発表用バナーまたは「合格発表」リンクを探してクリック

- 表示されたリストで、自分の受験番号を確認

スマートフォンにも対応しているため、外出先からでも簡単に結果確認が可能です。合格者番号はPDF形式で掲示される場合が多く、事前に受験票で自分の番号をしっかり確認しておきましょう。

| 手順 | 操作内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 1 | 公式サイトにアクセス | スマホ・PCどちらでも可 |

| 2 | 合格発表バナーを選択 | 発表期間のみ表示 |

| 3 | 受験番号を照合 | 受験票と照らし合わせ確認 |

官報公告による合格発表の確認方法とメリット・デメリット

官報は国が発行する正式な情報媒体であり、社労士合格発表も官報で掲載されます。官報での確認方法と特徴は次の通りです。

-

官報の電子版サイトにアクセス

-

「社会保険労務士試験合格者公告」で検索

-

公示された受験番号一覧を閲覧

メリット

-

公式性が非常に高く、確実な情報

-

合格年度ごとの記録を長期間閲覧可能

デメリット

-

受験番号の照合に時間がかかる場合あり

-

官報の公開タイミングはHPと同期せず遅れる場合も

受験票をなくした場合でも、官報に掲載された番号と照合して合否を確認できますが、情報を早く知りたい場合は公式HPの利用が便利です。

合格証書・合格通知書の発送スケジュールと受け取りの注意点

合格者には合格通知書と合格証書が郵送されます。合格通知書は主に結果通知として、合格証書は資格取得の証明書として扱われます。発送スケジュールの一例は次の通りです。

| 資料 | 発送時期 | 内容 |

|---|---|---|

| 合格通知書 | 合格発表から数日以内 | 試験結果、合格者への今後の案内を同封 |

| 合格証書 | 発表の1~2週間後 | 公式な合格証明書。登録や手続きの際に必要 |

届いた書類は重要なため、受取後すぐに紛失防止のため保管してください。住所変更等がある場合は、試験センターに事前連絡が必須です。合格証書を紛失した場合は、再発行手続きが必要となるため、再発行方法を事前に確認しておきましょう。

社労士試験の合格基準と合格率推移|最新データをもとにした詳細分析

社会保険労務士試験は、法律や労務管理の高度な知識が求められる難関国家資格です。直近の合格発表に基づき、合格率や基準点は厳格に設定されており、受験生の多くが最新情報の把握を重視しています。受験者は合格基準や過去の合格率、試験の傾向をしっかり分析し、対策を立てることが必要です。

試験実施ごとに発表されるデータをもとに、合格者層や難易度推移なども明確になってきました。これから社労士を目指す方は、合格基準・合格率および科目ごとの特徴を正確に理解することが対策の第一歩です。

択一式・選択式の配点と合格ラインの仕組み

社労士試験は択一式と選択式の2部構成で、それぞれに合格基準点が設定されています。

【配点と合格基準】

| 試験形式 | 配点 | 合格ライン(原則) |

|---|---|---|

| 選択式 | 40点満点 | 各科目3点以上・総得点24点以上 |

| 択一式 | 70点満点 | 各科目4点以上・総得点45点以上 |

総点数だけではなく科目ごとの基準(いわゆる“足切り”)があるため、苦手科目をつくらない学習が必須です。状況によって救済措置(特例基準)が適用されることもありますので、発表内容を毎年必ず確認しましょう。

年齢・性別・職業別合格者属性の分析と傾向

直近の試験データでは、合格者の年齢や性別、職業などに多様性が見られます。

【主な合格者属性】

-

年齢:30代~40代が最も多く、近年は20代・50代も増加傾向

-

性別:男性約60%、女性約40%

-

職業:会社員が半数以上、次いで公務員や専業主婦、学生も一定数

社会人経験を積んだ後での資格取得が多い一方、若年層の受験増加も目立ちます。働きながら通信講座などを活用し、効率的に合格を目指す傾向も強まっています。

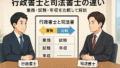

合格率比較:社労士試験と他資格(行政書士・FP)との難易度比較

難関資格として知られる社労士試験ですが、行政書士やFP1級と比較しても合格率は非常に低い水準です。

| 資格 | 直近合格率(目安) |

|---|---|

| 社会保険労務士 | 約6.5% |

| 行政書士 | 約11% |

| FP1級 | 約10% |

この合格率の低さは幅広い法令知識と実践力が求められることが要因です。ただし、年ごとの合格率推移を分析すれば、出題傾向や難化・易化の流れも見えてきます。

合格ライン・救済措置・試験傾向の最新分析

社労士試験では年度により、特定科目の難易度が高かった場合、一定基準以下でも救済措置が適用されるケースがあります。これにより本来の合格基準点未満でも合格となることがあり、合格発表時に公式サイトや官報で明記されます。

出題範囲は法改正や社会保険に関連する実務的なトピックの比率が増加傾向です。直近では労働分野・年金分野の実務事例や時事問題の出題比率が高まっており、最新情報に日々アンテナを張ることが合格への近道となります。

試験対策の際は、過去問題や公式サイトによる最新の発表内容をもとに確かな情報収集が重要です。

合格発表後の手続きとその流れ|合格者が知るべき登録・実務講習情報

合格証書の到着と受領時の注意点・再発行手続き方法

合格発表後、社労士試験の合格証書は、通常ハガキや簡易書留などで郵送されます。受領時は内容に漏れがないか、氏名や合格証書番号、発行日などを必ず確認しましょう。郵送物の紛失や誤配は稀ですが、万一届かない場合は速やかに受験した試験センターや厚生労働省問い合わせ窓口に連絡が必要です。合格証書の再発行には申請書、本人確認書類、手数料が必要となる場合があります。再発行までには数週間を要することがあるため、早めの手続きを心掛けてください。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 受領日 | 郵送された日付の確認 |

| 証書記載内容 | 氏名、合格証書番号、発行日 |

| 再発行時の必要書類 | 申請書、身分証、手数料 |

社労士登録申請に必要な書類と提出期限のポイント

社会保険労務士として活動するためには、登録申請が必要です。登録には合格証書の原本、身分証明書、住民票、登録申請書など複数の書類が求められます。手続き書類の不備による再提出や提出期限の過ぎた申請は受付不可となるため、準備段階でチェックリストを作成し、慎重に進めましょう。登録の提出先や期限は、各都道府県の社会保険労務士会によって異なります。不明点があれば事前に公式サイトや電話で確認することをおすすめします。

| 必要書類 | ポイント |

|---|---|

| 合格証書原本 | コピー不可 |

| 身分証明書・住民票 | 最新のもの |

| 登録申請書 | 不備がないか記載前に再確認 |

| 提出期限 | 各都道府県ごとに要確認 |

実務研修・講習の概要と受講方法について

社労士登録完了後、一部の方には実務経験または所定の実務講習修了が求められます。実務講習は通信や通学で選択でき、講義・レポート提出・修了テストなどが実施されることが一般的です。講習の内容は、社会保険労務士として必要な業務知識や労働・社会保険法規、実務運用など。受講期間は講習機関やカリキュラムにより異なり、希望者は日程や費用、申込締切を事前に把握しておきましょう。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 実務経験 | 2年以上の労務・社会保険関連業務 |

| 実務講習 | 通信または通学、複数の指定機関から選択可能 |

| 受講内容 | 労働法、社会保険法、倫理、業務運営 |

| 講習期間 | 数週間~数ヶ月程度、機関により異なる |

合格後の就職・転職事情とキャリア形成の基礎知識

社会保険労務士資格の合格は、キャリアアップや転職市場で高く評価されます。多くの合格者が士業事務所や企業の人事・労務部門、社会保険労務士法人への就職を目指しています。近年は独立開業やコンサルタントとして活躍されるケースも増加傾向にあります。転職エージェントや専門誌、公式ブログなどで最新事情をリサーチし、積極的に情報収集することが成功への鍵です。社会保険労務士の年収や需要、働き方のバリエーションも幅広く、今後の展望を具体的に描きながらキャリア形成を進めていくことが重要です。

-

士業事務所での実務経験が積める

-

企業内社労士や人事労務職へ転職が有利

-

独立や副業としての働き方も選択可能

合格発表に関するトラブルと対処法|不安を解消する具体的なサポート

アクセス集中によるサイト閲覧問題の回避策

社労士合格発表日は、多くの受験生が一斉に公式サイトにアクセスするため、一時的にページが重くなったり、つながらないことがあります。発表開始直後や朝の時間帯は特にアクセスが集中しやすく、閲覧に時間がかかるケースも見受けられます。

次の対策を意識すると合格番号の確認がスムーズに行えます。

-

発表日当日は混雑が予想されるため、少し時間をおいてからページを再読み込みする

-

スマートフォンだけでなくパソコンも活用し端末を使い分ける

-

公式の「社会保険労務士試験センター」以外にも、厚生労働省や官報のWebサービスからも番号一覧の確認が可能

早朝や深夜などアクセスが落ち着く時間帯を選ぶのも有効です。万が一、長時間つながらない場合は公式から発表される情報をこまめに確認し、決して不正なサイトを利用しないよう注意しましょう。

合否発表通知が届かない場合の対応ポイント

合否発表後、通知書は原則「簡易書留」や封書にて郵送されますが、天候や郵便事情によって到着が遅れる場合があります。通知が予定日を過ぎても届かない際は、以下の手順で冷静に対応してください。

-

まずポストや宅配ボックス等、家族による受け取り漏れがないか確認

-

3~4日経過しても届かない場合、お住まいの地域の郵便局に問い合わせる

-

それでも見つからない場合「社会保険労務士試験センター」へ連絡

-

不明点は公式サイトのFAQや問い合わせフォームも参照

万一、誤配や返送となっていても、発行元に連絡することで再送手続きが取れます。合格発表の封書には合格番号や今後の手続きが記載されているため、内容は大切に保管しましょう。

合格証書紛失・再発行・問い合わせ先の詳解

合格証書は社労士登録やキャリアアップに欠かせない大切な書類です。もし紛失や破損が発生した場合は、すみやかに手続きが必要となります。対処法は以下の通りです。

| トラブル内容 | おすすめ対処法 | 連絡先例 |

|---|---|---|

| 合格証書紛失 | 公式窓口へ紛失届を提出し、再発行申請 | 社会保険労務士試験センター |

| 記載内容不備 | 発行元へ問い合わせ状況を説明し再発行依頼 | 同上 |

| 破損 | 破損証書を添えて再発行申請 | 同上 |

再発行手続きには「申請書類」と「本人確認書類」、場合によっては手数料が必要です。詳細は公式サイトや事前に電話連絡で確認すると安心です。合格証書は将来的に再発行が困難な場合もあるため、受領後は必ず複数箇所に分けて保管してください。

社労士試験受験生に役立つ合格体験談・勉強方法と教材紹介

合格者インタビューから学ぶ効果的な勉強計画の立て方

社労士試験に実際に合格した方々のインタビューからわかった重要なポイントは、まず年間スケジュールの作成と毎日の学習時間の確保に尽きます。合格者の多くは、試験日から逆算して余裕を持ったスケジュールを立てています。また、1日2時間以上を目標に勉強時間を確保し、継続が重要であることを強調する声が目立ちます。

効率的な勉強計画の例としては、以下のような工夫が挙げられます。

-

重要科目を朝一番に学習

-

間違えた問題を専用ノートにまとめて復習

-

1週間ごとに進捗をセルフチェック

学習中の疑問は積極的に公式のテキストや社労士講座のサポートサービスで解決することも、合格率アップに大きく寄与します。誰もが「コツコツ続ける力」と「計画的な見直し」が合格への最短ルートだと実感しています。

市販テキスト・通信講座の特徴と選び方

多くの受験生から選ばれている社労士試験対策教材には、市販テキストと通信講座があります。それぞれの特徴を把握し、自分に最適なものを選ぶことが大切です。

以下のテーブルは両者を比較したものです。

| 項目 | 市販テキスト | 通信講座 |

|---|---|---|

| 価格 | 低価格で入手しやすい | 費用はやや高めだがサポートが充実 |

| 解説の質 | 基本を押さえやすいが疑問解決は自力 | 専門講師による分かりやすい解説、多様なカリキュラム |

| サポート | 自学自習が前提で質問サービスなし | 添削や質問対応、教材発送、模擬試験などが充実 |

| 学習進捗管理 | 自身の管理が必須 | 学習計画やスケジュール管理サポートが利用可能 |

市販テキストは費用を抑えたい方や独学が得意な方におすすめです。一方、通信講座は着実に合格を目指したい方や、効率的に得点力を伸ばしたい方に人気です。口コミやレビュー、公式サイトの無料体験などを活用し、「自分の苦手分野をどう克服できるか」を基準に教材を選びましょう。

試験直前対策と答案速報の活用法

試験直前の対策は「苦手分野の総チェック」と「最新の法改正確認」が鍵となります。試験前の1週間は、今まで使ってきたテキストやノートを使って要点の再確認を行い、頻出テーマを集中して復習しましょう。

試験当日には、解答速報の速報サイトや講座の速報配信を活用することで、自己採点が容易になります。合格ラインや合格率の速報もいち早くキャッチできるため、不安を和らげることが可能です。

試験後の流れとしては下記の点にも注意しましょう。

-

解答速報で得点の自己分析を行う

-

合格発表の日時や確認方法(公式サイト・官報・郵送)を必ず事前に把握

-

合格証書が届く時期やその後の必要手続きを把握

公式情報の確認や合格証書の受取手続きなど、細かな対策を怠らないことが受験生の安心につながります。

社労士資格の社会的評価と将来性|合格後のメリットと現実的な課題

社会保険労務士(社労士)の資格は、日本の労働・社会保険関連のエキスパートとして高い社会的評価を受けています。合格率が例年6%前後と難関資格であるため、取得者は法務や人事、労務管理など専門性の高いフィールドで厚く信頼されます。その一方で「社労士 やめとけ」といった投稿もあり、実際の現場には課題が残っているのも事実です。将来性については、社会保険や労働法改正、働き方改革の流れから需要が底堅く、40代未経験からチャレンジする人も増加傾向です。今後の労働市場でも社労士の役割は多様化が期待されており、キャリア形成に有利な資格といえます。

合格者の年収推移と職種別の賃金事情

社労士合格者の年収は勤務形態や職種によって大きく異なります。事務所勤務のモデルケースと独立開業の場合を下記テーブルでまとめます。

| 勤務形態 | 年収目安 | 主な業務 |

|---|---|---|

| 事務所勤務 | 350万~550万円 | 顧問先サポート、書類作成 |

| 企業内社労士 | 400万~800万円 | 人事労務管理、法改正対応 |

| 独立開業 | 500万~1,000万円超 | 顧問契約、新規営業 |

独立後は頑張り次第で年収1,000万円以上も可能ですが、初年度は集客や営業活動が不可欠です。一方、企業内社労士は経営陣の右腕となり、安定した年収とキャリアアップが期待されます。

社労士資格の社会的役割と職務内容の多様化

社労士は社会保険手続や給与計算、就業規則の作成といった従来業務にとどまらず、最近ではメンタルヘルス対策やテレワーク支援、ハラスメント防止のための相談業務にもニーズが拡大しています。法改正や企業の多様な働き方導入に伴い、専門的なアドバイスができる社労士の活躍の場が一層広がっています。特定社会保険労務士の資格を取得すれば、あっせん代理業務が可能となり、さらなるステップアップが期待できます。社会的役割の深まりとともに、顧客からの信頼もより高まっています。

資格取得後の課題と現場でよくある問題点

資格取得後、現実としては「思ったより顧客獲得が難しい」「独立しても安定収入を得るまで時間がかかる」という声が聞かれます。特に独立初期は、営業力やネットワーク構築が不足していると受託件数が伸び悩みます。また、法改正が頻繁に起こるため、常に最新情報をキャッチアップし続ける努力が必要です。社労士業務は信頼の積み重ねが重要なため、一度のミスが顧客離れに繋がるケースもあります。実務と勉強のバランス、コミュニケーション力の向上が現場の大切な課題です。

社労士の資格は挑戦する価値が高い一方で、資格取得後の実践力や継続的な学びが成功の鍵となります。

社労士試験合格発表の過去データまとめと年度別比較

社会保険労務士試験の合格発表は、毎年大きな注目を集めています。過去数年分の合格者数、合格率、合格基準点を下記のテーブルでまとめました。こうしたデータの推移を比較することで、試験の難易度や受験者の動向を正確に把握できます。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 択一式基準点 | 選択式基準点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024 | 44,000 | 2,900 | 6.6% | 45点 | 26点 |

| 2023 | 48,400 | 2,600 | 5.4% | 44点 | 24点 |

| 2022 | 51,300 | 2,700 | 5.3% | 45点 | 26点 |

| 2021 | 49,500 | 2,900 | 5.9% | 44点 | 25点 |

リストで見る特徴

-

年度による合格率の変動は1~2%程度に留まる

-

合格基準点は年度ごとに若干の調整が見られる

-

合格者数は全体の受験者数に対し、約5~7%と依然低水準

各年度の試験結果の特徴と変化点の分析

各年度の合格発表時には、合格ラインや基準点が話題となります。特に基準点の上下や受験者数の増減は、合格率に直接的な影響を与えています。2024年度は例年よりも合格者数が微増し、合格率も6%台へと上昇しました。これは試験問題のバランスや科目ごとの救済措置が影響しています。

2023年度は合格基準点が厳しくなり、合格率が5.4%と低下しました。一方で近年は受験者の高齢化や再受験者が増えている傾向もあり、初受験での一発合格は難しくなってきました。こうした動きは試験対策や学習プランの見直しにもつながっています。

救済措置や基準変更の影響を当時のデータで検証

社労士試験では、選択式試験の救済措置が実施される年度があります。これは一部の科目で極端に平均点が低くなった場合に、最低基準点を引き下げる特例措置です。この措置が適用された年度は、合格者数や合格率に明確な変化が現れます。

特に2022年は選択式の救済が適用され、基準点が下げられたことでボーダーライン上にいた受験者の合格が増加しました。こうした基準点変更や救済措置の有無は、合格率だけでなく受験生の精神的負担や試験戦略にも大きく影響します。

今後の試験の動向予測と受験生への示唆

社会の変化や法律改正に伴い、今後の社労士試験も出題傾向や難易度に一定の変化が予想されます。デジタル分野や労務管理の最新テーマが反映される可能性も高まっています。

受験生に心がけてほしいポイントは次の3つです。

- 公式サイトや官報、郵送による発表方法を正確に把握すること

- 毎年変動する合格基準点や救済措置の有無を常にチェックすること

- 直前の情報収集や、過去問・新分野対策を怠らないこと

常に最新情報にアンテナを張り、多角的な試験対策を行うことで合格へ一歩近づくことができます。

合格発表に関する最新の公式情報・重要なお知らせの通知

公式発表からの速報情報・特別メッセージまとめ

社会保険労務士試験の合格発表については、毎年公式の試験センターや厚生労働省のウェブサイト上で速報が案内されます。受験番号が掲載される形式が一般的で、合格者には後日合格通知書や合格証書が郵送される仕組みです。最新の発表は、発表当日の午前9時30分頃にウェブ上にて公開され、後日官報にも同様の情報が掲載されることが多いです。受験生は正確な情報確認のため、必ず公式サイトで最新の発表内容を確認することが大切です。

主な確認方法は以下の通りです。

-

公式サイトや厚生労働省ホームページに合格者番号を掲載

-

官報での合格者公開

-

合格通知書および合格証書の郵送

信頼性の高い情報をもとに合格発表を確認しましょう。

重要な発表日程の変更・手続きに関する新規情報の案内

近年では試験日程や合格発表日に変更が生じるケースや、手続き方法に関する最新情報の更新が頻繁にあります。万が一日程が変更された場合も、公式サイトや厚生労働省から速やかに周知されるため、常に最新情報を確認する習慣が欠かせません。合格証書の送付時期や必要な登録手続き、追加研修の案内なども年度によって微調整が行われる場合があります。

下記のような内容の変更が考えられます。

| 変更箇所 | 例 |

|---|---|

| 合格発表日 | 例年より前後する可能性あり |

| 合格証書発送時期 | 配送状況や手続きにより調整 |

| 登録申請手順 | オンライン化や郵送手順変化 |

必要な対応に抜け漏れがないよう、定期的に公式最新情報の確認を推奨します。

受験者が注意すべき最新トラブル情報とその対応策

昨今は、合格発表に伴うトラブルや偽情報に注意が必要です。例えば、非公式サイトにおける不正確な合格者情報や、ハガキ未着・郵送遅延などの報告も一部みられます。また、個人情報保護の観点から、合格者の氏名は公式には公開されませんので、番号のみで確認を行ってください。

代表的なトラブルと対策は以下の通りです。

| トラブル内容 | 対応策 |

|---|---|

| 合格情報の誤掲載 | 公式サイトのみを利用 |

| 郵送物(ハガキ)未着 | 試験センターへ問い合わせ |

| フィッシング詐欺等 | 個人情報は安易に送信しない |

正確かつ安全に合格状況を確認できるよう、発表方法や連絡方法、正式な発表以外の情報には十分ご注意ください。

社労士合格発表関連の補足知識と用語解説|重要ワードの意味を理解する

合格発表に関わる制度用語・試験用語の詳細解説

社労士試験の合格発表に関連する重要な用語や制度について分かりやすく解説します。まず「合格基準」は、択一式・選択式ごとに設定される得点の最低ラインで、これを下回ると合格できません。その年の試験内容や全受験者の結果に応じて多少変動します。「合格者番号」とは、公式サイトや官報、郵送通知などで公開される、合格者ごとに割り振られた識別番号です。確認方法は以下のいずれかです。

-

公式試験センターのWebサイトで番号照合

-

官報での掲載

-

合格通知や合格証書の郵送

これらの用語を正確に理解し、情報源を複数確認することが大切です。

官報公告の仕組みと閲覧方法についての詳説

社会保険労務士試験に合格した際は、官報による公告が行われます。官報は政府が発行する公的な文書で、「合格者氏名」や「合格番号」が掲載されるため、確実な証拠となります。インターネット版官報は誰でも無料で閲覧でき、合格発表日の午前中に公開されることが一般的です。

下記のポイントが押さえどころです。

-

インターネット版官報の公式サイトで検索可能

-

掲載情報は法律上の根拠を持つ

-

合格発表日時が法令や公告日程に則って決定される

郵送による合格通知やウェブでの番号検索とあわせて、官報公告での確認は安心感が高く、多くの受験者が利用しています。

合格ラインや成績通知書の意味と活用方法

社労士試験では、毎年「合格ライン」が設定され、択一式(70点満点中)・選択式(40点満点中)で規定得点を超えた場合に合格となります。この基準は年度ごとに発表され、多くの場合、公式ウェブサイトや厚生労働省のお知らせ欄などで公表されます。

また、不合格だった場合でも、「成績通知書」が自宅に郵送されます。成績通知書は各科目ごとの得点や合格基準との比較が分かるため、次回対策に役立ちます。合格証書は合格者のみに郵送され、証書の紛失時や再発行も相談できます。

多角的に合格発表・合格基準・成績通知書をチェックすることで、自身の位置づけや今後のキャリアプランに活用が可能です。