「弁護士になるためには、何から始めればいい?」——最初の一歩でつまずかないために、全体像をやさしく整理します。弁護士への道は「受験資格の取得→司法試験合格→司法修習修了」の3段階。司法試験の合格率は直近で約30%前後、予備試験は約5%前後と狭き門ですが、戦略次第で届きます。

仕事や家事と両立しながら学べるのか、費用や年数はどれくらいか、独学と講座はどちらが自分に合うのか——多くの方が抱える悩みを、具体例と手順で解消します。公式公表の試験科目・配点や最新日程に基づき、短答・論文の着眼点と優先順位を明確化。学習時間の現実的な配分や過去問の使い方も、すぐ真似できる形で提示します。

さらに、予備試験と法科大学院の費用差、社会人・学生・保護者それぞれに適したスケジュール、登録手続きの注意点までを一気通貫でナビゲート。読み進めれば、今日からの行動が変わります。まずは、最短で効果が出る「学習時間の確保」と「過去問戦略」から一緒に固めていきましょう。

弁護士になるためにはまず何から始める?全体像をやさしく整理

弁護士になるためには3つの壁を攻略せよ!受験資格・司法試験・修習を完全ロードマップ化

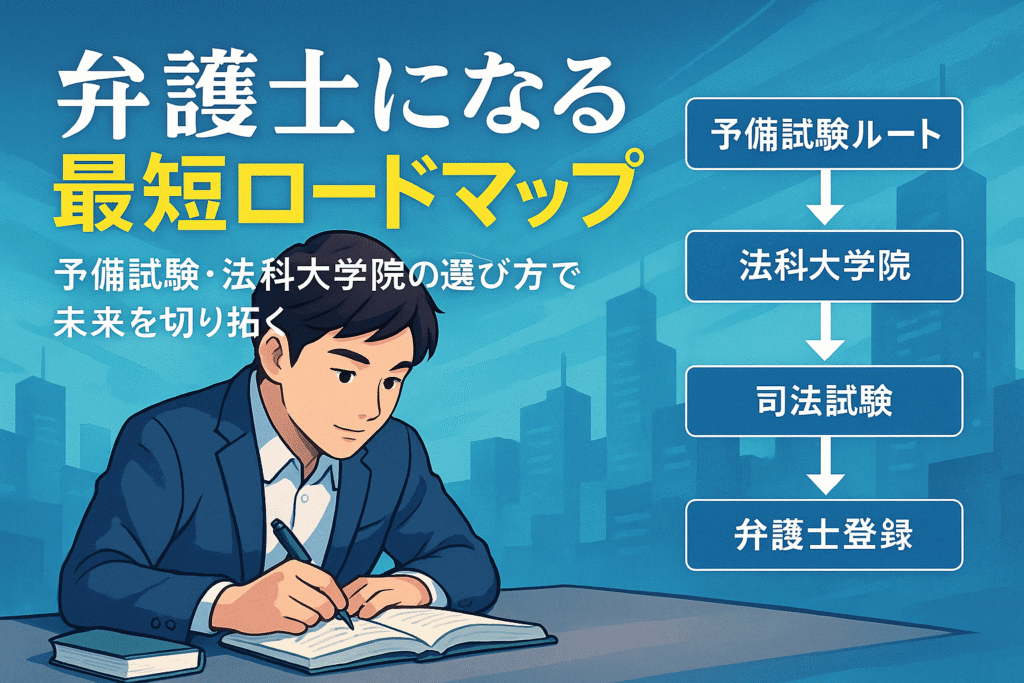

弁護士になるためには、まず受験資格の獲得、次に司法試験合格、最後に司法修習修了という3つの壁を順に超えます。受験資格は法科大学院修了か予備試験合格で得られます。法科大学院は大学卒業後に進学し体系的に学べるのが長所で、予備試験は学歴要件がないため社会人や高卒からでも挑戦可能です。司法試験では短答式と論文式を突破し、合格後は約1年の司法修習で実務を学び、修了評価に合格すると弁護士登録ができます。弁護士になるには何年かかるのかはルートと学習速度で変わりますが、大学からの標準ルートならおおむね6~8年が目安です。費用面は法科大学院の学費が主要コストで、予備試験ルートは教材費中心で比較的低コストに収まります。

- 受験資格取得から司法試験突破、そして司法修習修了までを流れでつかむ

司法試験の試験内容と配点は?短答・論文それぞれの特徴を押さえるべきポイント

司法試験は短答式と論文式で構成され、短答は多肢選択で知識の正確性を測り、論文は事例分析で論理的思考と当てはめ力を評価します。主要科目は民法、憲法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法が中心です。短答式は広範な条文知識を高速で判別する訓練が重要で、論文は条文→判例→学説→事実の当てはめという書き方の型を確立することが得点の鍵です。頻出論点を軸に学習し、過去問で時間配分と答案構成を磨くと安定します。弁護士になる為には、短答で基礎を固め、論文で合否を分けるという意識が有効です。社会人受験生は演習の質を上げるため、短時間でも毎日答案を書いて腕を保つことがポイントです。

- 短答式と論文式の違いや、主要科目の全体像を視覚的に整理

| 試験区分 | 目的 | 重点 | 学習の要点 |

|---|---|---|---|

| 短答式 | 知識の網羅と精度 | 条文・判例の正確性 | 周回と肢切り、頻出論点の暗記 |

| 論文式 | 思考と表現 | 事実認定と当てはめ | テンプレ化と過去問答案練習 |

| 総合評価 | 合否決定 | バランス | 弱点科目の底上げを優先 |

短答は落とさない、論文で伸ばすという配分が王道です。

弁護士になるためには何を優先すべき?学習時間確保と過去問戦略のすべて

弁護士になるためには、限られた時間でも毎日学習を継続し、過去問を軸にインプットとアウトプットを連動させることが近道です。社会人でも成果を出すには、朝夕の固定スロットで90~120分の集中学習を確保し、移動時間は条文と判例の音声・カードで補助します。高校や大学の段階では、読解力と論理的記述力を底上げし、大学では法学部の基礎科目を早期に固めると効率的です。過去問は直近5~10年を優先し、答案は必ず時間内で書いて添削で弱点を特定します。初学期は範囲を絞り、直前期は論点横断の総合演習で仕上げます。弁護士になるには社会人でも実現可能で、短い可処分時間を高密度化する工夫が合格を引き寄せます。

- 効果的な学習プラン作成と過去問徹底活用で合格までの道を最短化

- 学習カレンダーを週単位で固定し、実行率を可視化する

- 過去問は年度横断で同一論点を比較し、型を統一する

- 1問60~90分で答案を時間内に書き切る

- 添削結果を翌週のテーマに反映し、弱点だけを集中的に潰す

- 直前は条文素読と判例要旨の回転数を最大化する

予備試験と法科大学院、弁護士になるためにはどちらを選ぶ?

予備試験ルートの特徴は?「向いている人」の具体的なタイプを徹底解説

予備試験は学歴要件がなく、合格すれば司法試験の受験資格を得られるルートです。最短で進めたい人や学費を抑えたい人に適しており、働きながら挑戦する社会人にも現実的です。反面、強い自己管理力と独学耐性が求められ、情報の取捨選択を自分で行う必要があります。弁護士になるためには何よりも継続力が重要で、予備試験ルートではその力がダイレクトに成果へつながります。向いているタイプは、計画表を自分で更新できる人、短期集中で成果を出すのが得意な人、必要な投資を教材や答案添削に絞れる人です。費用面のアドバンテージを活かしつつ、答案力を早期に鍛えられる人が有利です。

-

メリット

- 学歴不問で最短を狙える

- 学費負担を圧縮しやすい

- 社会人や高卒からでも挑戦しやすい

-

リスク

- 学習の孤独と情報不足

- モチベーション維持が個人依存

- 添削や指導機会が不足しがち

短い勝負に見えて実は長距離走です。計画と検証を繰り返せるかが鍵になります。

予備試験の学習戦略と「失敗しない」ための注意点

予備試験対策は、基礎力の早期完成と答案練習の並走が鉄則です。インプットに偏ると時間切れになりやすく、早い段階から短答過去問と論文の答案作成をセットで回します。具体的には、1周目で基本書と重要判例を素早く通読し、2周目から過去問の趣旨・規範・当てはめをテンプレ化、3周目で添削重視に切り替えます。口述対策は論文後に要点暗記を重ね、条文・要件・趣旨の即答を目指します。失敗しないためには、暗記事項の週次テスト化、論点の「出る順」優先、インプット6割・アウトプット4割の黄金比を崩さないことが重要です。弁護士になるためには日々の可視化が不可欠で、学習ログと誤答ノートを一元管理し、直前期は誤答潰しに集中します。

| 項目 | コア戦略 | 目安 |

|---|---|---|

| 基礎固め | 条文・要件・趣旨を通期で反復 | 2~3か月 |

| 短答 | 過去問の肢別分析と反復 | 毎日30~60分 |

| 論文 | 規範ストック化と週2~3通添削 | 通年 |

| 口述 | 論点カードで即答訓練 | 論文後1~2か月 |

表は学習配分の参考です。自分の弱点に合わせて時間を再配分してください。

法科大学院ルートの特徴と「これが得意な人は有利!」なケース

法科大学院は、体系的なカリキュラムと手厚い指導体制が強みです。ゼミでの討論、演習、答案添削、模試、就職支援まで一貫して受けられ、学習の孤立を避けられます。弁護士になるためにはロジックの筋肉を鍛える反復が欠かせませんが、教員や先輩院生から継続的フィードバックを得られる点が大きな安心材料です。向いているのは、集団学習で実力を伸ばす人、計画を外部のスケジュールに乗せたい人、研究や企業法務などキャリア選択の相談を重視する人です。学費と時間の投資は必要ですが、網羅的学習で抜け漏れを減らし、司法試験後の修習・就職まで見据えた準備ができます。

- 強みを活かす学び方

- 弱点を潰す個別指導の活用

- 答案と模試の定期サイクル

- キャリア面談で志望分野を早期確定

- 学費と時間の年間計画を先に固定

番号の流れで動けば、日々の迷いが減り合格までの道のりがクリアになります。

社会人や主婦が弁護士になるためには?現実的な年数と学費、徹底シミュレーション

社会人におすすめの学習スケジュールは?働きながら合格に近づく方法

働きながら司法試験を目指すなら、生活のリズムに合う学習設計がカギです。代表例は三つです。ひとつ目は平日夜・休日集中型で、平日は2時間のインプットと1時間のアウトプット、休日は演習と答案練習に充てます。ふたつ目は通信講座活用型で、音声講義を通勤時間に聞き、夜は問題演習に集中します。三つ目は休職集中型で短期に予備試験合格を狙い、その後の司法試験へ接続します。どの型でも、弁護士になるためには長期継続が条件です。重要なのは、毎日同じ時間帯に座る習慣化、週次の復習固定枠、答案作成の定期実施を崩さないことです。家事や育児がある場合は、早朝と昼休みを確保し、家族と学習時間の合意形成を行うと学習が維持しやすくなります。

- 平日夜・休日集中や通信講座活用、休職集中型などプランの選び方

社会人が押さえる勉強時間の目安と進捗管理テクニック

社会人・主婦が現実的に到達しやすい目安は、予備試験まで週20~25時間、司法試験期は週30時間前後です。1週間の型は、平日2時間×5日と休日各5時間で合計20時間を確保します。1ヶ月では、基本7科目をローテーションし、短答の知識反復6割、論文答案4割がバランス良好です。進捗管理は、月→週→日で数値化します。月間はインプット章数と過去問セット数、週間は演習問題数、日次は学習ログ合計時間を記録します。タイムブロッキングで「出勤前60分は条文素読」「夜90分は過去問」「就寝前30分は復習」の固定枠を設けると、学習の摩擦が減り脱落率が下がるのが利点です。スランプ時は、過去問の設問単位に分割し、答案骨子→条文→判例→当てはめの順に戻すと立て直しやすいです。

- 1週間や1ヶ月ごとの学習進捗イメージと到達目標のリアル

社会人が知っておくべき学費や試験関連費用の全部見せ

費用はルートで大きく変わります。法科大学院に進学する場合は学費が最も重く、予備試験ルートは講座費や模試費の比重が高くなります。家計との両立を考えるなら、固定費の先出しを抑えつつ模試と答案添削には投資するのが合理的です。以下の比較が目安です。

| 項目 | 法科大学院ルート | 予備試験ルート | 備考 |

|---|---|---|---|

| 受験関連費 | 願書・模試・交通費など | 願書・模試・交通費など | 年間で数万円規模 |

| 教材・講座費 | 基礎から演習まで併用 | 通信講座中心 | 添削は合格率に影響 |

| 学費 | 2~3年分で高額 | なし | 国公立と私立で差 |

| 学習期間 | 大学→法科大学院→司法試験 | 予備試験→司法試験 | 最短ルートの可否に直結 |

費用は居住エリアや通学形態で変動します。弁護士になる為には、総額と期間を同時に見える化し、半年ごとの学習成果で投資配分を見直すことが重要です。

中学生や高校生が弁護士になるためには?今から始める学年別ロードマップ

中学生が弁護士になるためにはどんな力を伸ばせばいい?勉強と習慣の工夫ガイド

弁護士になるためには、まず中学生のうちに読解力と論理的思考を育てることが近道です。国語は評論文で主張と根拠を線引きし、要約力を毎日100~150字で鍛えます。英語は長文の段落要旨を日本語で一言にまとめると、論点整理の型が身につきます。新聞や判例解説は難しければ社説や時事小冊子から始め、わからない語は自分専用の用語メモに短く書き足しましょう。部活や習い事と並行するためのポイントは次のとおりです。

-

平日30分の音読と要約を習慣化する

-

ニュースは1テーマを家族に1分で説明して話す力を磨く

-

倫理や公民の授業で因果関係を矢印で可視化する

-

検定教科書の脚注を必ず確認して背景知識を補う

補助的に、模擬裁判の動画や法教育教材を視聴すると語彙が増えます。小さな成功体験を重ねることが継続のエンジンになります。

高校生が弁護士になるためには外せない大学選びと受験科目の戦略

高校生が一歩先を行くには、進路と学習を同時に設計することが重要です。弁護士になるためには大学進学後の法学部や法科大学院、あるいは予備試験という複数ルートがあり、どれを選ぶかで必要な学力配分が変わります。まずは志望大学の配点と科目型を洗い出し、現代文・英語・世界史または日本史をコアに据えるのが王道です。理系選択でも論述の訓練を続ければ遅れは取り返せます。比較の目安を下表にまとめます。

| 観点 | 法学部志望向けの強み | 予備試験を見据えた強み |

|---|---|---|

| 主要科目 | 国語・英語の論述で優位 | 速読と要点抽出で優位 |

| 学習配分 | 学校教材を深掘り | 参考書で過去問起点 |

| 課外活動 | 模擬裁判・弁論 | 要件事実の入門書に触れる |

効果を最大化する手順は次のとおりです。

- 出題分析を先に行い、過去3年の設問形式を把握する

- 平日は英語長文と現代文要約を交互運用して思考の型を固定する

- 週末に歴史の論述10分一本勝負で時間感覚を養う

- 学校定期テストは記述の添削を教師に依頼して精度を上げる

- オープンキャンパスでカリキュラムと進路実績を必ず確認する

この設計なら、進学後の法律学習に直結する論点整理力とアウトプット力が育ち、将来の司法試験や予備試験の土台になります。

大学生が弁護士になるためには選ぶべき学部とリソース活用が成功のカギ

法学部の学生が弁護士になるためには押さえるべき勉強法ステップ

法学部の学生が合格まで最短で進む鍵は、基礎科目の徹底と答案作法の早期確立です。憲法・民法・刑法はあらゆる論点の土台であり、条文→判例→学説→当てはめの順で思考を固めると、法科大学院入試と司法試験の双方に直結します。インプットは広く浅くにせず、出題頻度が高い論点を優先して集中的に回すことが効率的です。講義直後の24時間以内に短答5問とミニ論文1問でアウトプットを行い、翌週に誤答原因をタグ管理すると弱点が可視化されます。演習は基本書→重要問題集→過去問の三層で構成し、事実の拾い落とし防止メモや時系列整理などの型を固定するのがポイントです。サークルやアルバイトは最小限に抑え、図書館・判例データベース・ゼミを毎週の固定コマとしてスケジュールに埋め込み、継続性を担保します。

-

重要論点の優先学習で時間対効果を最大化

-

24時間以内のアウトプットで記憶を定着

-

答案の型固定(条文→要件→事実当てはめ)で得点を安定化

補足として、憲法は判例の結論よりも規範形成の筋道を、民法は要件事実の整理を、刑法は構成要件と違法性阻却の射程を、反復練習で身体化させると失点が減ります。

法学部以外の学生が弁護士になるためには?短期間で追いつく独自戦略

未修者が短期間で追いつくには、基礎の圧縮学習と演習の同時進行が不可欠です。まず6〜8週間で憲法・民法・刑法の全体像を俯瞰し、論点地図を作成します。その後は短答と論文を並走させ、1日1科目×90分のスプリントで回転数を高めます。法学未経験者ほど、条文ベースで事実を評価する癖を早期に身につけると理解が加速します。春・夏の集中期には、午前にインプット、午後に過去問、夜に答案の音読フィードバックという三部制で定着を強化します。さらに社会人や理系出身者は、進捗管理に週5本の小目標を設定し、達成確認を数値化すると脱落しにくくなります。弁護士になるためには学部不問で戦えるため、予備試験の短答過去問の早期着手がブレイクスルーになります。

| 項目 | 法学部以外向けの要点 | 実践法 |

|---|---|---|

| 圧縮学習 | 8週間で基礎3法を俯瞰 | 1日3チャンクで通読と要件整理 |

| 並走型演習 | 短答と論文を同日運用 | 朝インプット、昼短答、夜論文 |

| 進捗管理 | 週5本の小目標 | 量(問題数)と質(再現率)で評価 |

補足として、最初の60日で条文素読と短答の誤答分析を徹底すれば、その後の論文の伸びが顕著になります。

弁護士になるためには学力だけじゃない!適性や思考習慣を磨く秘訣

法律の文章力を高めて弁護士になるためには?実践的トレーニング法を紹介

弁護士になるためには知識の暗記だけでなく、相手を納得させる文章力が鍵です。まずは判例の事案、争点、規範、当てはめ、結論の流れを型として身につけ、同じフレームで書く反復を行います。次に、短答で拾った条文知識を論文で使える言語に再構成し、理由付けを一文で言い切る練習をします。添削は第三者視点が必須で、結論先行・根拠提示・反対説処理のチェックを受けると弱点が明確になります。音読で冗長表現を削り、事実関係を番号で整理して当てはめの漏れを防ぎます。最後に、時間を測って60分で800~1000字の要約→当てはめという負荷をかけ、試験本番の思考速度を仕上げます。

- 判例趣旨や当てはめのフレームを何度も練習、添削で着実にステップアップ

忙しくても挫折しない弁護士になるためには?仕組み化と習慣化の工夫集

学業や仕事と両立して司法試験を目指すなら、仕組み化が最強の味方です。毎日の意思に頼らず、固定スロット学習(朝30分+昼20分+夜40分)のように時間を先に確保します。タスクは最小単位に分解し、条文3本、過去問1設問、判例要旨1件のように達成基準を明確化します。学習記録は見える化が重要で、カレンダー連続記録や週次レビューで進捗を可視化します。集中環境を整えるため、通知オフの端末、耳栓やタイマーを常備し、座るだけで勉強が始まる「儀式」を作ります。最後に、ご褒美の小さな報酬設計で継続の摩擦を下げ、忙しい日でも最低ラインを死守できる運用にします。

- 学習記録の可視化や週ごとの振り返り、快適な学習環境づくり

| 目的 | 具体策 | 成功のコツ |

|---|---|---|

| 時間確保 | 固定スロット化 | 予定に学習を埋め込む |

| 質の向上 | 添削サイクル | 1~2週で反復する |

| 漏れ防止 | チェックリスト | 事実→規範→当てはめ順で確認 |

| 継続 | 連続記録 | 可視化でモチベ維持 |

- 学習スロットを先に確保する

- タスクを最小化して毎日消化する

- 週次で記録を見直し修正する

- 添削を定期化して改善点を潰す

- 集中環境とご褒美で継続性を高める

弁護士になるためには費用と学費のリアルを理解し、賢く準備するのが正解

予備試験と法科大学院、弁護士になるためにはどちらがお得?費用差と回収まで徹底解明

弁護士になるためにはルート選択で総費用と時間が大きく変わります。法科大学院は体系的に学べる一方で学費と生活費が重く、予備試験は学歴不問で初期投資が比較的軽いですが学習の自己管理が必須です。費用対効果の要点は三つです。第一に初期投資額、第二に合格までの期間、第三に合格後の年収レンジでの回収速度です。社会人は働きながら予備試験で現金流出を抑える戦略が現実的で、大学生は法科大学院での学習効率と合格可能性の底上げが魅力です。どちらが得かは、資金余力、学力の現在地、合格までの見込み期間で変わります。弁護士になるためには費用と時間のトレードオフを理解し、自分の状況で最短と最安の重なる点を見つけることが重要です。

-

法科大学院は学費が高い代わりに指導とカリキュラムが整備

-

予備試験は低コストだが自走力と長期の継続がカギ

-

社会人は収入を維持しつつ合格可能性を高める設計が要点

弁護士になるためには社会人でも学生でも、費用の見通しと学習設計の精度が成果を左右します。

| 比較項目 | 法科大学院ルート | 予備試験ルート |

|---|---|---|

| 初期費用の目安 | 学費が中心で高額になりやすい | テキストや講座費で抑えやすい |

| 学習環境 | 授業・演習が充実し伴走あり | 自己管理中心で柔軟だが難度高め |

| 合格までの期間感 | 大学から通算で長期になりやすい | 個人差が大きいが短期合格例もある |

| キャリアへの波及 | 同期・教員ネットワークが形成 | 早期合格なら実務経験の前倒しが可能 |

学費は学校や講座で幅が出ます。自分の生活コストも含めた総額で比較することが大切です。

- 現状の学力と可処分時間を数値化する

- 年間学習計画と費用見積を作成する

- 合格確率を上げる投資(講座や模試)を厳選する

- 合格後3年の年収レンジで回収年数を試算する

- 半年ごとに学習進捗と費用対効果を点検する

弁護士になるためには学費と時間の配分を可視化し、投資回収までの道筋を計画的に設計するのが近道です。

司法試験合格後に弁護士にならない選択も?登録手続きや落とし穴を知って安心

弁護士登録までの流れや必要書類は?申請から審査まで完全ガイド

司法試験に合格しても、登録をしなければ弁護士として活動はできません。弁護士になるためには司法修習の修了が前提で、その後に所属弁護士会への入会申請、日本弁護士連合会での審査、登録番号の付与という順で進みます。社会人合格者は勤務調整や費用準備が要点です。登録に必要な主な書類は、修習修了証、履歴書、誓約書、写真、身分証、住民票、経歴証明、場合によっては健康診断書や破産・成年被後見人に該当しない旨の証明です。誤記や不足があると審査が延びるため、提出前のダブルチェックが重要です。弁護士になるためには費用面の計画も不可欠で、登録料と会費、事務所所属費などの初期コストを見積もっておきましょう。法科大学院出身でも予備試験出身でも流れは同じで、修習修了→弁護士会申請→日弁連審査→登録完了が王道です。弁護士になるためには社会人でも段取りを押さえればスムーズに進み、最短ルート志向でも焦らず正確さを優先すると安全です。

-

ポイント

- 必要書類の不足や誤記が遅延の最大要因

- 登録料や会費など初期費用の把握が必須

- 事務所内定があると手続きと資金計画が安定

登録後の名簿登載をもって活動開始となります。手続きは順序と精度が命です。

| 区分 | 主体 | 主な内容 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 修習修了 | 司法修習 | 修習生考試合格と修了証取得 | 成績通知と証明書の保管 |

| 入会申請 | 地方弁護士会 | 申請書・誓約書・写真・住民票など | 記載整合性と期限厳守 |

| 品位審査 | 弁護士会・日弁連 | 経歴・欠格事由の確認 | 破産・刑事歴の有無 |

| 登録・付番 | 日弁連 | 名簿登載・登録番号付与 | 会費納付の開始 |

| 就業開始 | 事務所・企業 | 所属先での執務開始 | 社会保険・賠償保険手続き |

上記を揃えると手戻りが減り、時間と費用のロスを抑えられます。

弁護士になれない人がつまずく理由と、乗り越えるためのチェックリスト

弁護士になるためには学力だけでなく、手続き精度と健康管理、資金計画が欠かせません。つまずきやすいのは、修習中の体調悪化、提出書類の不備、欠格事由の見落とし、資金ショート、所属先未定による登録遅延です。高校や大学の段階からの計画性も影響し、偏った勉強で論文力や実務理解が不足すると修習で苦戦します。社会人は勤務と学習の両立で疲弊しやすく、短期最強志向で無理をすると長期離脱のリスクが高まります。弁護士になるためには中学生や高校生のうちから読解と論理の基礎を磨くことが後々の合格力に直結します。登録直前でのミスを避けるため、健康・資金・書類・所属の4点を定期点検しましょう。

-

よくあるつまずき

- 書類不備や期日失念での審査差戻し

- 資金不足で登録や会費の支払いが滞る

- 睡眠不足やメンタル不調で修習・登録の延期

- 健康を最優先にして睡眠と通院の計画を整える

- 資金の見通しを作り登録料・会費・保険料を確保する

- 書類は第三者チェックで誤記と不足を撲滅する

- 所属先の内定や内諾を早めに固める

- 欠格事由の該当有無を事前に確認する

弁護士になるためには大学や法科大学院での積み上げに加え、登録直前の基本動作を外さないことが最大の近道です。司法試験合格後に一時的に弁護士にならない選択を取る人もいますが、再開時に必要書類や費用が増える場合があるため、今やることを確実にやる姿勢が結果を左右します。

独学で挑戦する?講座をフル活用?弁護士になるためには最適な方法を選ぶ

独学で弁護士になるためにはこう学ぶ!強み・弱みを見極めた合格設計図

独学はコストを抑えつつ自分のペースで進められるのが強みです。弁護士になるためには長期の計画が欠かせないので、まずは予備試験と司法試験の出題範囲を分解し、過去問を軸に学習を設計します。弱点は情報の遅れと演習不足になりやすい点です。そこで、最新の出題傾向は官公庁の公表資料と受験生コミュニティで補い、論文は答案添削サービスで第三者の視点を得ます。短答は毎日回す小分けセットを作り、論文は週2本のペースで継続します。模試は季節ごとに受け、到達度を数値で管理します。社会人は朝学習を固定化し、週末に論文演習を集中させると効率が上がります。費用対効果を高めるには、無料公開教材と良質な基本書を厳選して重複投資を避けることが重要です。さらに、進捗の見える化と添削の外部化で独学の弱点を埋めるのが成功の鍵です。

-

費用対効果や情報アップデート、演習不足を補う具体的アイデア

-

最新情報の定点確認を週1回実施して出題変更に即応

-

過去問の論点分類シートを自作して復習の優先度を可視化

-

答案添削サービスの定期利用で独りよがりの表現を矯正

-

朝短答・夜論文の時間割で記憶と思考の負荷を分散

補足として、演習は量だけでなくフィードバック速度が合否を分けます。返却後24時間以内の復習ルーチンを作ると定着度が上がります。

講座を使って弁護士になるためには?選び方・活用術を詳細ナビゲート

講座は合格に直結する設計を持つものを選ぶと効果が高まります。弁護士になるためには、基礎から論文表現までを段階的に積み上げる必要があるため、講座は「インプット一気通貫」「過去問直結」「答案添削の量」の三点で比較します。初心者は基本七科目の体系講義と短答演習が厚いカリキュラムが適合します。中上級者は論文特化、選択科目特化、口述対策のピンポイント講座を併用すると伸びが出ます。活用術の核心は、講義の視聴を目的化せず、視聴→即アウトプットの導線を固定することです。講義1コマにつき小問5問、週に答案2本の提出を最低ラインにします。社会人はモバイル視聴でスキマ時間に短答を積み上げ、休日は通学型の答案ゼミに参加するとバランスが取れます。費用と学費を抑えたい場合は分割受講で投下資本を最小化し、添削回数の最大化に資金を振り向けると費用対効果が高まります。

- 初心者と中上級者、それぞれに最適なカリキュラムの選択&併用法

| 受講者層 | 目的 | コア講座 | 併用メニュー |

|---|---|---|---|

| 初心者 | 基礎の定着と短答突破 | 基本七科目の体系講義+短答演習講座 | 週次の答案入門ゼミ |

| 中上級者 | 論文の得点力強化 | 論文過去問解析ゼミ | 選択科目特化と口述対策 |

| 社会人 | 時間最適化と継続 | モバイル対応の速修講義 | 月1模試+オンライン添削 |

講座は「自走できる仕組み」を買うイメージが大切です。復習設計の明示と添削の質と量を最優先で確認すると失敗が減ります。