弁護士を目指す方の9割以上が、「受験資格の違い」「学費や生活費」「合格までにかかる年数」など、多くの疑問や不安を感じています。現在、日本の司法試験合格者のうち約6割が法科大学院ルート、約4割が予備試験ルートから合格しており、2024年度の司法試験合格率は約41%、予備試験合格率はわずか4%前後と、極めて難関です。

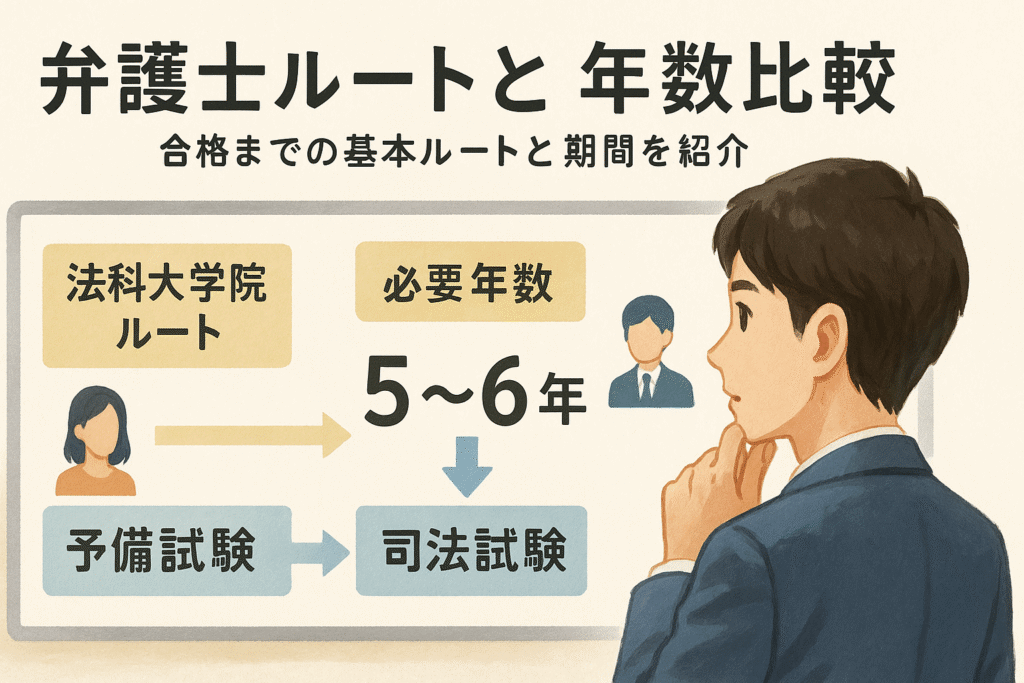

「働きながらでも司法試験は突破できるの?」「社会人・高卒・女性でも現実的に可能?」――このような声は年々増えています。また、弁護士になるには基本的に最短5〜7年かかりますが、進路や学歴によって期間や費用も大きく異なります。

しかし、近年は複数のルートや学び直し支援によって、20代だけでなく30代・40代や子育て世代からのチャレンジも珍しくありません。【2025年最新】の制度改正や合格者データ・費用相場にも触れながら、「自分にも本当にできるのか」を具体的にイメージできるよう徹底解説します。

最後まで読むことで、あなたの疑問や不安を整理し、「弁護士になるまでの道のり」が実像としてクリアに見えてくるはずです。

弁護士になるにはで基本ルートと全体像の理解

弁護士を目指すには、主に二つのルートがあります。法科大学院を経て司法試験に臨む「法科大学院ルート」と、誰でも受験可能な予備試験を経て司法試験を受ける「予備試験ルート」です。まず、それぞれのルートの概要をしっかり押さえることで、個々の事情やライフステージに合った進路選択に役立ちます。自分の志望や条件に合う道を選択することが後悔ない弁護士人生の第一歩です。

弁護士になるにはのための主要ルート:法科大学院ルートと予備試験ルートの違い

弁護士資格取得のための二大ルートは、学歴や職歴によって選択肢が異なります。法科大学院ルートは大学卒業後、法科大学院(ロースクール)で専門教育を受けてから司法試験を受験します。一方の予備試験ルートは、学歴に関係なく誰でもチャレンジ可能で、合格すれば法科大学院修了と同等の資格で司法試験を受けられます。

| ルート | 学歴要件 | 費用 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| 法科大学院 | 原則大学卒 | 高 (300万超) | 中〜高 |

| 予備試験 | 不問 | 低 (受験料程度) | 非常に高い |

条件や費用、将来設計をしっかり比較し、自分に合った道を選びましょう。

弁護士になるにはそれぞれの受験資格・合格難易度・期間・費用比較

二つの主要ルートは必要な年数や費用、難易度に違いがあります。法科大学院ルートは、大学卒業後さらに2~3年の修学期間がかかり、学費や生活費も高額です。一方、予備試験ルートは在学不要ですが、合格率は数%と極めて狭き門です。

-

法科大学院ルート

- 大学卒業後、法科大学院入学

- 2~3年在学し修了

- 司法試験受験

-

予備試験ルート

- 予備試験合格(誰でも受験可)

- 司法試験受験

両ルートにかかる期間・費用・合格者像をよく比較しましょう。

| 項目 | 法科大学院ルート | 予備試験ルート |

|---|---|---|

| 必要年数 | 4年(大学)+2-3年 | 最短(独学可) |

| 費用 | 数百万円 | 受験料中心 |

| 合格率 | 20%前後 | 4%前後 |

弁護士になるには法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)との関係性と違い

弁護士、裁判官、検察官は「法曹三者」と呼ばれ、いずれも司法試験・司法修習を経てなることができます。しかし、その役割には明確な違いがあります。

-

弁護士:依頼人の権利を代理・弁護する

-

裁判官:中立の立場で裁判を行う国家公務員

-

検察官:犯罪を起訴・追及する国家公務員

弁護士は自由業でキャリアの幅が広く、企業や一般市民、犯罪被疑者まで様々な相談に応じる職業です。

弁護士になるには資格取得の全体の流れと必要なステップ

弁護士になるには、進路選択から資格取得、実務登用まで以下のステップを踏みます。

- 進学(法学部または他学部可)

- 法科大学院へ進学または予備試験受験

- 司法試験合格

- 司法修習修了(実務研修)

- 弁護士登録

それぞれの過程には期間や費用が異なります。社会人や高卒者も予備試験経由で目指せますが、学習計画や生活設計が重要です。

弁護士になるには司法試験合格後の司法修習と登録までの手順

司法試験に合格した人は、約1年の司法修習が義務づけられます。司法修習では、裁判所・検察庁・法律事務所での実務経験を積み、最終的に修了試験に合格すると晴れて弁護士登録が可能となります。修習期間中は給与が支給されるため、経済的負担も軽減されます。

弁護士になるには合格率や最新の司法試験制度概要(2025年版)

2025年時点の司法試験は、法科大学院卒業者と予備試験合格者が対象です。合格率は約20%(法科大学院修了)と4%前後(予備試験)で推移し、試験内容も論文・短答式を中心に年々高難度化しています。学歴・年齢・職業問わず挑戦できる制度となり、社会人や高卒者も実例が増えています。継続的な学習が合格への鍵です。

弁護士になるにはでかかる年数・年齢の実情

弁護士を目指す場合、どの進路を選ぶかで必要な年数や年齢に大きな違いが生じます。進学する大学、法科大学院の有無、さらに予備試験ルートなど複数の選択肢がありますが、効率的に目指すにはそれぞれの特徴や所要期間をしっかり理解することが重要です。社会人や高卒、中卒の方でも道は開かれており、多様なルートと年齢層が存在します。

弁護士になるには法科大学院ルート・予備試験ルートの期間比較と最短ルート解説

弁護士資格取得には法科大学院ルートと予備試験ルートの2種類があります。それぞれの期間は下記の通りです。

| ルート | 必要な年数の目安 | ステップ |

|---|---|---|

| 法科大学院ルート | 約7~9年 | 大学(4年)→法科大学院(2~3年)→司法試験・司法修習(1年) |

| 予備試験ルート | 約5~7年 | 予備試験合格→司法試験→司法修習(1年) |

最短ルートを目指す場合、予備試験合格後すぐに司法試験へ進む方法があり、実力と計画次第では大学在学中に合格するケースも存在します。しかし、現実には数年間の集中した学習が必須です。計画的な学習が合格の近道となります。

弁護士になるには社会人・高卒・中卒が弁護士になるまでの年数の目安

社会人や高卒、中卒の方が弁護士を目指す場合、それぞれの背景に応じた工夫が必要です。

- 社会人の場合

働きながら法科大学院入学や予備試験合格を目指す方が多く、平均して8~10年程度かかることが一般的です。

- 高卒の方

原則大学卒業が求められるため、大卒(4年)、法科大学院(2~3年)、司法試験・修習(1年)を経て、おおよそ7~9年必要です。ただし、予備試験ルートを選び、独学で合格する事例も一定数あります。

- 中卒の方

中卒から司法試験受験へ進む場合、通信課程などを経て大学卒業資格を取得し、さらに法曹資格を目指します。全体で10年以上かかることも珍しくありませんが、実績を持つ方もいます。

弁護士になるには年齢別合格者の傾向データと実体験の紹介

弁護士の合格者は20代が多いものの、最近は30代や40代での合格も増加傾向にあります。具体的なデータとしては、以下のような年齢分布があります。

| 年齢層 | 合格者の割合(例) |

|---|---|

| 20~24歳 | 約40% |

| 25~29歳 | 約35% |

| 30~39歳 | 約20% |

| 40歳以上 | 約5% |

実際に社会人からキャリアチェンジし、40代で弁護士となった方も珍しくありません。大学・職務経験・学歴に関係なく、多様な年齢層が努力を重ねて資格を取得しています。年齢による制限はなく、挑戦する意志があれば十分に道は開かれています。

弁護士になるにはで必要な学力・学歴・適性

弁護士になるには大学選びのポイント(法学部の種類、公立・私立の違い)

弁護士を目指す上で大学選びは非常に重要です。法学部のある大学は全国に多く、国公立・私立それぞれ特色があります。国公立大学は入学の難易度が比較的高めですが、学費が抑えられる点や、司法試験合格者数上位の大学も多いのが特徴です。一方、私立大学は設備やカリキュラムが充実し、法曹コース特化プログラムを持つ学校もあります。また「法学部」以外でも予備試験合格を目指す道はありますが、基礎から学びたい場合は法学部が最適です。

| 大学の選び方 | ポイント |

|---|---|

| 国公立 | 学費が安い/司法試験合格者輩出多数/幅広い教育環境 |

| 私立 | 法曹特化コース有/受験対策が手厚い/学費は高め |

| 法学部以外 | 独学・予備試験利用で進路選択も可能 |

法学部から司法試験を目指す割合が多くなっていますが、多様な進路を検討しましょう。

弁護士になるには法学未修者・文系・理系・社会人・高卒・中卒のルートと勉強戦略

弁護士になるルートは一つではありません。法学未修者や文系・理系出身者、さらには社会人や高卒・中卒出身でもチャレンジできます。法学部卒でない場合でも、予備試験をクリアして司法試験への道が開けます。社会人や高卒・中卒の場合は、学力や時間の確保が大きな課題ですが、独学や通信講座を活用し、着実に学習を進めている人も増えています。

主なルートとポイントは以下の通りです。

- 法学部→ロースクール→司法試験

- 他学部or社会人→予備試験合格→司法試験

- 高卒・中卒→独学や通信制で予備試験合格→司法試験

高卒や社会人でも、学力の壁はありますが、努力次第で合格している事例もあります。働きながら学ぶ人も少なくなく、計画的な学習戦略と熱意が不可欠です。

弁護士になるには必要とされる人物像と適性分析

弁護士には特定の資質や適性が求められます。論理的思考力、粘り強く学ぶ力、そしてコミュニケーション能力が不可欠です。人の話をよく聴き、分析し、解決策を導く仕事のため、多角的な視点や忍耐力も重要。自分の意志で学び続けられること、失敗にもめげない強さがあるかを振り返ってみましょう。

弁護士に向いている人の特徴リスト

-

強い探究心がある

-

公平で冷静な判断力を持つ

-

他人の意見に耳を傾ける姿勢

-

課題やトラブル解決に意欲がある

-

粘り強い努力を続けられる

社会人や高卒から目指す方も、自分の長所を活かして挑戦できます。勉強や受験だけでなく、その後の仕事にも大きく役立ちます。

弁護士になるにはでかかる費用と経済面の現実

弁護士になるには法科大学院の学費・受験料・生活費と予備試験の費用比較

弁護士を目指す場合、法科大学院ルートと予備試験ルートで費用に大きな差があります。法科大学院の学費は国公立か私立かで異なりますが、国公立大学院では総額200万円~300万円、私立では400万円以上かかることが一般的です。このほか、司法試験や予備試験の受験料も必要となります。

法科大学院と予備試験の主な費用を表で比較します。

| 項目 | 法科大学院ルート | 予備試験ルート |

|---|---|---|

| 大学院学費 | 約200万~450万円 | 0円 |

| 受験料(予備試験) | – | 1.7万円(目安) |

| 受験料(司法試験) | 2.8万円程度 | 2.8万円程度 |

| 生活費(2~3年) | 約240万~360万円 | 約160万~240万円 |

| 講座費用 | 0円~50万円(任意) | 10万~50万円(任意) |

予備試験のみで突破できれば、学費を大幅に抑えられるのは大きなメリットです。一方、法科大学院進学は学費・生活費ともに相当の資金が必要となります。

弁護士になるには社会人や家庭持ちでも無理なく学べる資金計画・奨学金制度

社会人や主婦など仕事や家庭と両立しながら弁護士を目指す方も増えています。こうした方には、計画的な資金管理と奨学金の活用がポイントとなります。下記のようなオプションがあります。

-

日本学生支援機構の奨学金(第一種・第二種)

-

大学や大学院独自の学費減免・給付型奨学金

-

教育ローン(銀行・公的ローン)

-

社会人受験生向けの夜間・通信制コース

特に予備試験からチャレンジすれば働きながら学費を抑えて挑戦することも可能です。生活費や家族への負担を最小限にするには、学費シミュレーションや無理のない月額返済額設定が効果的です。計画的な貯蓄や勤務先の学び支援制度を利用する方法も検討できます。

弁護士になるには登録後にかかる研修費用や実務経費

司法試験に合格しても、直ちに弁護士として働けるわけではありません。司法修習(約1年)の間は、給与が支給されるものの一部自己負担も発生します。さらに、弁護士登録時には登録料や会費が必要です。

登録後の主な経費を表にまとめます。

| 項目 | 金額目安 |

|---|---|

| 司法修習手当 | 月額約14万円 |

| 登録時の初期費用 | 約30万円~50万円 |

| 年会費 | 年10万~15万円 |

| 必要備品・ソフト | 数万円~20万円 |

独立開業の場合は、オフィス賃料や設備投資なども発生します。弁護士として安定した収入を得るまでには、数年かかるケースもあるため、余裕を持った準備が安心です。費用感を事前に把握し、必要に応じて専門家や先輩弁護士に相談するのも有効です。

弁護士になるにはで司法試験・予備試験の最新情報と過去データ分析

弁護士を目指すには、司法試験や予備試験の情報を正確につかむことが不可欠です。試験日程、受験資格、必要な学力から会場情報、合格率まで、最新の動向を踏まえて対策することが合格への第一歩となります。弁護士資格取得までのプロセスや学歴・社会人からのチャレンジ、費用や必要年数にも触れながら、重要なデータを分かりやすく整理します。

弁護士になるには2025年司法試験の日程・受験資格・試験科目の詳細

2025年の司法試験は、法科大学院修了や予備試験合格を経て受験資格を得る方式が主流です。主な受験資格は以下の2つです。

-

法科大学院(ロースクール)の修了見込・修了者

-

予備試験合格者

司法試験の主な試験科目には、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法があり、論文式・短答式などで構成されます。

2025年の試験日程は例年5月中旬から下旬が目安とされます。受験に向けては十分な学習計画と最新要項のチェックが大切です。特に社会人や主婦からの受験も増えており、多様な進路から挑戦可能です。

弁護士になるには予備試験の合格率・難易度・受験資格と試験日程

予備試験は、学歴不問で受験可能な点が大きな特徴です。大学、専門学校、高卒、社会人問わずチャンスがあるため、多彩なバックグラウンドの受験者がいます。

予備試験の合格率は例年3~5%とされ、非常に難関ですが、独学でも目指せる最短ルートとして注目されています。主な試験科目や内容は司法試験と共通で、短答式・論文式・口述式の3段階です。

2025年は出願が2月、短答が5月、論文が7月、口述が10月に実施される予定です。どの時期も早めの対策と、過去問の徹底分析が合格への近道となります。

弁護士になるには受験回数制限、合格発表日、試験会場などの押さえるべき基礎情報

司法試験の受験回数は原則5回までと定められています。予備試験合格後、5年以内に司法試験に合格しない場合、再度予備試験からやり直しになるため注意が必要です。

合格発表は、予備試験では例年10月から11月に、司法試験では9月ごろに実施されることが多く、公式発表を必ず確認しましょう。

試験会場は全国主要都市(東京、大阪、名古屋、福岡、札幌など)に設置され、希望するエリアを選択できます。自分の生活スタイルや受験計画に合わせて適切な会場を選ぶのがおすすめです。

弁護士資格取得までには一定の期間が必要ですが、計画的な準備と正しい情報収集が成功に直結します。必要な費用や学習時間も早めに把握し、万全の体制を整えましょう。

弁護士になるにはで具体的な勉強法と教材選び

弁護士になるには初心者からの効率的な勉強計画と注意すべきポイント

弁護士を目指すには、計画的な学習スケジュールが不可欠です。初学者でも無理なく始められる手順として、まず法律の基礎から丁寧に学ぶことが大切です。独学の場合は、毎日の学習習慣を徹底し、スキマ時間を活用するのが効果的です。社会人や主婦の場合は数年かかることも多く、最短でも2〜3年はかかると考えましょう。

強調しておきたいポイントは以下の通りです。

-

学習計画は無理のないペースで立てること

-

インプットとアウトプットのバランスを意識する

-

過去問演習や模試を早期から取り入れる

-

理解が不十分な点は、解説書などで繰り返し確認する

最初に基礎固めを徹底することが、合格への近道です。

弁護士になるには予備校・通信講座・独学の比較とおすすめ教材

弁護士になるためにはいくつかの学習スタイルがあります。主要な方法について特徴を比較します。

| 学習方法 | メリット | デメリット | 代表的な教材・サービス |

|---|---|---|---|

| 予備校 | カリキュラムが整っており、質問や添削も充実 | 費用が高額、通学の必要 | 伊藤塾、LEC、アガルート |

| 通信講座 | 自宅学習が可能、動画解説がわかりやすい | 自己管理能力が必要 | 資格スクエア、TAC |

| 独学 | 費用を抑えられる、自分のペースで進められる | 質問や添削がなく、理解の不足に気づきにくい | 司法試験テキスト、判例六法 |

おすすめ教材としては、「司法試験テキストシリーズ」「過去問集」「基本六法」などがあります。自分の学習スタイルやライフスタイルに合った方法を選ぶことが重要です。

弁護士になるには司法試験対策で重要な論文・短答式問題対策の進め方

司法試験や予備試験では短答式と論文式の両方で高得点を目指す必要があります。短答式は基礎知識と条文理解が不可欠であり、繰り返しの過去問演習が効果的です。一方、論文式は論理構成力と、明確な文章表現の習得が合否を分けます。

合格率を上げる対策のコツをリストで紹介します。

-

短答式は条文の正確な理解とスピード意識

-

論文練習は答案構成のテンプレートを活用

-

添削指導や模試を使い、弱点を洗い出す

-

定期的な復習で知識の定着を図る

バランスよく基礎・応用を積み重ね、効率的な試験対策で合格を目指しましょう。

弁護士になるにはで社会人・高卒・中卒・女性が弁護士になるための現実的アドバイス

弁護士になるには社会人が司法試験・予備試験を突破するための勉強法と時間管理

社会人が弁護士を目指す場合、限られた時間での効率的な学習が重要です。働きながら司法試験や予備試験に合格した多くの人は、平日の早朝や夜間、週末を活用しています。通学不要のオンライン講座や通信講座も有用です。下記のような時間管理法が効果的です。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 1. 時間の確保 | 休日のまとまった学習時間と平日の短時間集中を両立 |

| 2. 学習計画の徹底 | 長期・短期計画を立てて進捗を可視化 |

| 3. 優先順位の明確化 | 苦手科目や頻出分野を重点的に学習 |

| 4. モチベーション維持 | 合格者の体験談や目標年収など、成功イメージを具体化 |

| 5. サポート活用 | 家族・職場の理解や予備校の活用 |

働きながらでも挑戦する人は増えており、社会人の合格率も向上傾向です。計画的なスケジュール管理と周囲のサポートが大きな鍵になります。

弁護士になるには高卒・中卒から合格して活躍する弁護士の実例紹介

高卒や中卒からでも、予備試験に合格し弁護士となった実例があります。大学へ進学せずルートを選んだ人は、独学や通信教育を活用しながら粘り強く対策しています。実際、予備試験は学歴要件がないため、多様なバックグラウンドの合格者がいます。

| 実例 | 特徴 |

|---|---|

| 高卒から合格した弁護士 | 予備試験の情報収集と独学教材を徹底活用 |

| 中卒から弁護士になった人 | 家庭学習やアルバイトと並行し長期計画で挑戦 |

| 有名な高卒弁護士の特徴 | 合格後も社会経験を活かし幅広い分野で活躍 |

高卒・中卒で司法試験に合格するには、強い意志や継続力が不可欠です。地方在住の場合もオンライン学習を活用し、地理的ハンディキャップを乗り越える事例が増えています。

弁護士になるには女性や主婦が弁護士を目指す際のキャリアプランニング

女性や主婦が弁護士を目指す場合、家庭と学習の両立や、将来の働き方に不安を感じるケースが多く見られます。しかし最近は、家庭責任を持つ人にも柔軟な学習環境が整っています。子育てや家事と両立しやすいよう、短時間でも効果的な学習法がポイントです。

| キャリアプランのポイント | 内容 |

|---|---|

| 家族の協力を得る | パートナー・家族と学習予定を共有 |

| 柔軟な働き方を計画する | 企業法務や非常勤弁護士など多様な働き方を視野に入れる |

| 支援制度の活用 | 奨学金や補助制度、女性向け講座などを積極活用 |

| モデルケースを参考にする | 合格者の体験談や各種事例を情報収集し現実的な目標を設定 |

弁護士は専門性が高く、女性の割合も近年増加しています。自分に合った働き方が選べるため、キャリア設計次第で長く活躍できる職業です。

弁護士になるにはで弁護士の仕事・年収・キャリアパスと将来展望

弁護士になるには主な業務内容と働く場所の種類

弁護士は多様な法律業務を担い、社会のさまざまな課題解決に貢献します。主な仕事内容は下記の通りです。

-

民事事件:離婚や相続、交通事故、労働問題など生活に密着した紛争の代理。

-

刑事事件:容疑者や被告人の弁護、被害者支援。

-

企業法務:契約書の作成やチェック、M&A、コンプライアンス対策。

-

法律相談・法的アドバイス:個人や法人からの相談に法的な観点で対応。

働く場所は個人事務所だけでなく、下記のようにさまざまな選択肢があります。

| 働く場所 | 特徴 |

|---|---|

| 弁護士事務所 | 独立開業や就職、規模も多様 |

| 企業(インハウス) | 事業会社での法務部勤務が増加中 |

| 官公庁・自治体 | 法律専門職や顧問、自治体法務業務など |

| 法律事務所大手 | チームでの大規模案件に携わる |

働く場所や分野によって、業務内容もキャリア展開も幅広く選択可能です。

弁護士になるには実際の年収事情―20代からベテランまでの収入モデル

弁護士の年収は経験や働く環境によって大きく異なります。新人のときとベテランになってからでは収入格差も大きいです。

| 年代・属性 | 年収目安(万円) | 備考 |

|---|---|---|

| 20代(新人) | 400〜700 | 事務所就職で変動あり |

| 30代〜40代 | 700〜1,200 | 独立・昇進・案件増加で差 |

| ベテラン・パートナー | 1,500〜2,000超 | 大手事務所や成功例 |

| 企業内弁護士 | 600〜1,200 | 業界や規模による |

主なポイントとして、

-

都市部や大手法律事務所では高水準

-

開業の場合、営業力・顧客数で大きく差が出る

-

インハウスや自治体勤務の弁護士も安定志向で人気

年収は個人の努力や働き方次第で大きく変わりますが、近年は年収2,000万円を超える事例も見られます。

弁護士になるには企業内弁護士や国際弁護士など多様なキャリアパスの紹介

弁護士は従来だけでなく、近年は多様な進路が広がっています。代表的なキャリアパスは以下の通りです。

-

企業内弁護士(インハウス):上場企業やスタートアップで法務専門職として活躍する人が増加。企業法務のスペシャリストとして働くことができます。

-

国際弁護士:海外の取引や国際紛争に対応し、英語力や異文化コミュニケーションを武器にグローバルに活動。

-

官公庁・自治体法務:国や地方自治体の法律顧問、公務員弁護士として社会インフラを支える役割。

-

大学教員・研究者:法学の専門性を活かし、大学や研究機関で教育や学術研究に携わる。

このように、依頼者の立場で社会貢献を果たす弁護士から、専門スキルを活かし民間や行政、国際分野など幅広いキャリアが築けます。自分の適性や目指したい分野に応じて進路選択ができるのが、弁護士資格の大きな魅力です。

弁護士になるにはで過程でよくある疑問・悩みを徹底解説

弁護士になるには独学の可否・勉強時間・合格率の現実的な数値

弁護士を目指す際、多くの人が「独学は可能か」「どれくらいの勉強時間が必要か」「合格率はどの程度か」といった疑問を持ちます。司法試験合格者の多くは法科大学院や予備校を活用していますが、理論上は独学で合格することもできます。ただし、試験範囲が広く絶対的な学習量が必要です。平均的な学習時間は3,000~5,000時間ほどとされ、独学の場合はさらに効率的な勉強法の工夫が不可欠です。予備試験や司法試験の合格率は例年3~4%程度と非常に狭き門であるため、計画的な学習が求められます。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 独学 | 可能だが難易度は高い |

| 勉強時間 | 3,000〜5,000時間が目安 |

| 合格率 | 約3~4% |

弁護士になるには失敗しやすいポイントと合格者の成功体験談

弁護士を目指す過程で失敗しやすいポイントは、学習の方向性を間違えやすいことや、短期間で結果を出そうと焦ってしまうことです。体系的な知識を身につけず、過去問やテキストを表面的にこなしてしまうと、実力が伴いません。合格者は「日々のスケジュール管理」「自分に合う教材選び」「同じ志を持つ仲間との情報共有」を重視しています。社会人や主婦から挑戦し合格した人も多く、“効率のよい学習”と“継続”が重要であることが共通点です。

-

失敗しがちなポイント

- 計画倒れになりやすい

- モチベーションの低下

- 独りよがりの学習法に固執

-

合格者の成功例

- 定期的な学習習慣の構築

- 予備校やオンライン講座の活用

- 定期的な力試しや模試の受験

弁護士になるには司法試験に合格しても弁護士になれないケースの理由

司法試験に合格しても自動的に弁護士になれるわけではありません。合格後、司法修習という実務研修(1年間)を受ける必要があります。この修習を修了し、所定の考査に合格してはじめて弁護士登録が可能です。また、修習中や登録時に重大な犯罪歴や倫理的問題が発覚した場合、弁護士登録が認められないケースも存在します。さらに、弁護士資格は“持っているだけ”では意味をなさないため、実際に登録して活動を始めることが重要です。

| プロセス | 内容 |

|---|---|

| 司法試験合格 | 基本要件(学歴省略可の予備試験ルートあり) |

| 司法修習修了 | 1年間の実務研修 |

| 登録不可の例 | 犯罪歴、倫理上の重大な問題 |

| 活動開始まで | 登録後、初めて弁護士業務が可能 |