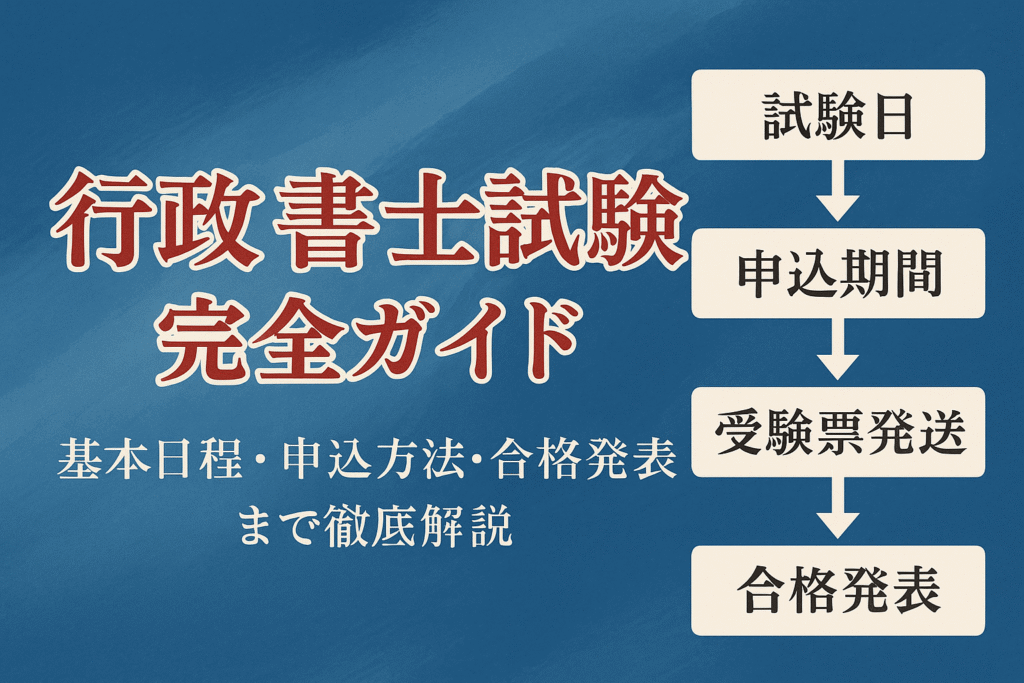

「行政書士試験の日程や申込時期をうっかり見逃し、手続きのチャンスを逃さないか不安…」そんな悩みはありませんか?この試験は毎年【11月の第2日曜日】(2025年は【11月9日】)に全国一斉で実施され、受験申込は郵送・インターネットともに【7月22日~8月18日】というタイトなスケジュールです。わずかなミスで数万人と同じスタートラインに立てなくなるため、「知らなかった」だけで一年を棒に振るリスクも無視できません。

さらに、【合格発表日は2026年1月28日】と決まっており、発表から登録手続きまでの流れや必要書類も、事前に正確な情報を押さえておくことが合格者に共通するポイントです。同時に、試験会場の選び方や当日の持ち物・受付時間など、見落としやすい注意点まで一挙に整理しました。

「急な日程変更や情報の見落としがゼロになる」、公的な試験運営情報に基づく信頼性の高い内容で、計画的な学習スタート・申し込み・合格後の手続きすべてをフォローします。忙しい社会人や初めて受験する方も、この記事を読むことで自信を持って次の一歩を踏み出せます。

本文では、年度ごとの試験日スケジュール・申込方法・会場選びのコツ・合格後の段取り・よくあるトラブル事例まで、最新データと実体験を交えて徹底解説。この記事を最後まで読めば、行政書士試験日の「疑問」と「不安」はすべて解消できます。

行政書士試験日とは?基本知識と年度別スケジュールの解説

行政書士試験日に求められる情報とその理由

行政書士試験日は受験希望者にとって最重要情報の一つです。日程の把握は勉強スケジュールや直前対策の計画に直結します。例年、試験は11月に全国一斉に実施され、会場の選択や受験票の発送手続きも時期が固定化されています。

主なチェックポイント

- 試験実施日(西暦・和暦どちらでも表記される)

- 試験時間(午後13時~16時の3時間)

- 申込受付期間(郵送・インターネット)

- 合格発表日程

- 受験会場の確定時期や場所

これらの情報を正確につかむことで、余裕を持った学習計画や手続きを行うことができ、直前で慌てるリスクを減らせます。

行政書士試験日を理解する上で押さえるべき基礎知識や知っておくべきこと

行政書士試験の受験には予め知っておきたい基礎事項があります。特に下記の項目は見落としがちなため、事前確認が必須です。

押さえておきたいポイント

- 受験資格に制限がない(年齢・学歴・国籍など問わず誰でも受験可能)

- 願書提出はインターネット・郵送の2方式(期限あり)

- 試験会場は都道府県単位で決まり、申込時に選択

- 受験票は申込後に発送され試験前に必着

- 合格発表は翌年1月下旬

例年どおりの流れと異なる場合もあるため、必ず最新の公式発表で確認を行うことが大切です。

年度ごとの試験日発表の時期と公式情報のチェック方法

行政書士試験の試験日や申込期間などの公式情報は、例年試験研究センターの公式サイトで発表されます。試験日やスケジュール発表は夏以降のタイミングが基本となっており、最新情報の確認が不可欠です。

公式情報のチェック手順

- 研究センターの公式ホームページを訪問

- 「新着情報」セクションで日程や申込案内を確認

- 例年の発表スケジュールを目安に、7月頃から頻繁にチェック

- 必要に応じて受験案内をダウンロードし、内容を確認

行政書士試験の発表日は毎年、微妙なズレが生じます。必ず公式の案内や受験案内書を利用し、正しい手続きとタイミングで申請手続きを進めてください。

2025・2024・2023年度の試験日を具体例で解説し、年度によって異なる点も比較

下記の表にご注目ください。

| 年度 | 試験日 | 曜日 | 試験時間 | 特記事項 |

|---|---|---|---|---|

| 2025年 | 11月9日 | 日曜 | 13:00~16:00 | 令和7年度 |

| 2024年 | 11月10日 | 日曜 | 13:00~16:00 | 令和6年度 |

| 2023年 | 11月12日 | 日曜 | 13:00~16:00 | 令和5年度 |

年度ごとの違い

- いずれの年度も11月の第2日曜が基本

- 公示や申込・受験票発送・合格発表の時期は年度ごとに微調整あり

- 必ずその年の公式発表を基準に行動

手続きやスケジュールは西暦・和暦どちらでも発表されるため、見落としのないように注意しましょう。

西暦・和暦表記両方を用いたスケジュール解説

行政書士試験日やスケジュール案内では、公式でも西暦・和暦表記が併記されています。年度による表記の違いにも注意が必要です。

| 試験年度 | 西暦表記 | 和暦表記 | 試験日 |

|---|---|---|---|

| 2025年度 | 2025年 | 令和7年 | 11月9日(日) |

| 2024年度 | 2024年 | 令和6年 | 11月10日(日) |

| 2023年度 | 2023年 | 令和5年 | 11月12日(日) |

確認すべきポイント

- 公式案内では西暦・和暦どちらでも表記

- 願書や公式サイトのいずれかでも両表記あり

- 合格発表・受験票発送などすべてのスケジュールで西暦・和暦どちらかを見逃さないこと

会場ごとの詳細発表や受験票の発送時期についても、正確な日付で早めに確認しておきましょう。

2025年度行政書士試験日と申込スケジュールの完全網羅

行政書士試験日2025の日付・時間・会場の公式発表内容

2025年の行政書士試験は、11月9日(日)13:00~16:00に全国一斉に実施されます。年に一度だけ開催されるため、スケジュール管理が非常に重要です。試験時間は3時間で、マークシート方式と記述式問題に対応しています。

会場は全国の主要都市に設置されます。代表的な試験会場には以下のような地域指定があります。

| 地域 | 主な試験会場例 |

|---|---|

| 東京 | 有明・新宿・池袋など |

| 大阪 | 梅田・難波・天満橋など |

| 名古屋 | 名駅・栄周辺 |

| 福岡 | 博多・天神 |

| 千葉 | 幕張・千葉市内など |

会場の詳細は受験票に記載されます。試験会場は早めに確認し、余裕を持った計画を立てることが大切です。希望会場は申込時に選択できますが、定員制の場合は早期申込が有利です。

行政書士試験の申込期間・願書入手・配布スケジュール

願書の配布期間は7月22日から8月18日までです。願書は行政書士試験研究センターの指定配布場所または郵送請求で入手できます。申込方法は郵送申込とインターネット申込の2通りがあります。

| 申込方法 | 受付期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 郵送申込 | 7月22日~8月18日(消印有効) | 用紙記入・証明写真添付が必要 |

| インターネット申込 | 7月22日9:00~8月25日17:00 | 24時間対応・データ入力のみで簡便 |

注意点として、不備があると受付されません。特に写真の添付や記入漏れの確認、申込締切日の厳守が重要です。インターネット申込は利便性が高く推奨されていますが、郵送の場合は余裕を持って手続きしてください。

受験票発送・試験当日までの流れと注意事項

受験票の発送は10月下旬頃に予定されています。発送先住所や氏名に誤りがないか、申込時点で必ず確認しておきましょう。受験票が到着しない場合は、研究センターへ速やかに問い合わせる必要があります。

試験当日の流れは下記の通りです。

- 受験票・写真付き本人確認書類・筆記用具などの持ち物を前日までに準備

- 会場には遅くとも受付開始時間(正午~12:45)に到着

- 試験中は原則途中退室不可。トイレの利用は監督者の指示に従う

アクセス方法や会場案内は受験票で再確認しましょう。事前の下見や交通手段の確保が、試験当日の心の余裕につながります。不測の事態や忘れ物を防ぐため、チェックリストを活用することをおすすめします。

行政書士試験日と周辺情報(申込・手続き・注意点の徹底解説)

行政書士試験の申込手続きの詳細とトラブル防止策

行政書士試験の申し込みは、年1回のみ受付されます。2025年も例年通り、郵送とインターネットの二つの申込方法が用意されています。郵送申込の場合は必ず簡易書留を利用し、願書は締切日必着ではなく消印有効で扱われるため注意が必要です。インターネット申込の際は推奨ブラウザを利用し、動作確認済みの環境で手続きすることでトラブル防止につながります。また、申し込みの締切時間を過ぎると受付ができなくなるので、日付や時刻に余裕を持って手続きを進めてください。

申込方法の比較

| 申込方法 | 締切 | 注意点 |

|---|---|---|

| 郵送 | 消印有効 | 簡易書留必須 |

| インターネット | 指定時刻厳守 | 推奨環境必須 |

手続きの際は、氏名や住所などの個人情報に誤りがないかをよく確認し、必要な証明写真を忘れずに添付してください。提出後の控えや受付完了メールも必ず保存しておきましょう。

願書再発行・申込情報変更・問合せ先のまとめ

申込内容に誤りが判明した場合や、願書の再発行が必要になった際は、速やかに行政書士試験研究センターへ問い合わせしてください。会場の変更や住所・氏名の訂正が発生した場合も同様です。試験会場については選択の自由があり、希望する都道府県の会場に申し込みできますが、定員超過になった場合は他会場への振替措置が行われます。

主な問い合わせに関するポイント

- 願書紛失時の再発行申請

- 受験票や受験者番号の誤記訂正

- 試験会場や受験地の変更対応

- 申込期間外の手続きは不可

申込情報の変更や修正手続きは、受付期間内でのみ認められるため、できるだけ早めに公式窓口へ連絡しましょう。会場に関しては、東京・大阪・福岡・千葉など主要都市の会場が人気となる傾向があります。

過去の行政書士試験日の変更事例と例外処理

行政書士試験の日程は原則として11月に決まっていますが、過去には天候不良や社会情勢(感染症拡大など)により日程や会場が一部変更された事例もあります。最終的な試験日時や試験場については、試験研究センターの公式発表を必ず確認しましょう。

変更時に知っておきたいポイント

- 台風や災害による試験延期・会場変更

- 感染症対策による時間帯や入場方法の変更

- 変更発表後は合否や会場案内も再確認が必要

緊急時の対応や日程変更の可否については、受験者への個別連絡や公式サイトで速やかに通知されます。試験結果や合格発表日も、例年と変わる場合があるため試験後もこまめな情報チェックが不可欠です。

行政書士試験合格発表日と発表後の手続きガイド

2025年度行政書士試験合格発表日と確認方法

2025年度行政書士試験の合格発表は、2026年1月28日に行われる予定です。合否は主にインターネットで迅速に確認できるほか、受験者全員に郵送で通知書が届きます。インターネットでの確認は公式ホームページで受験番号の一覧形式で発表され、発表日当日はアクセス集中が見込まれるため、時間をずらしての確認がおすすめです。郵送の場合は発表日から数日後に到着するため、万一インターネットが利用できない場合でも安心です。

下記の表は確認方法のポイントをまとめたものです。

| 確認方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| インターネット | 即日確認・利便性高い | アクセス集中時は時間をずらす |

| 郵送通知 | 公式文書として受取可 | 発送に数日要、住所の変更忘れに注意 |

合格発表後に必要な手続きと進め方

合格者には合格証書が発行され、証書の受け取り後は行政書士登録に進む必要があります。登録には申請書類・本人確認書類・登録料の支払い準備が必要です。行政書士登録は各都道府県の行政書士会に申請する流れとなっています。登録の際は書類の記載ミスや証明写真のサイズ、登録料の納付方法など細かな点にも注意が必要です。

資格登録までの流れは以下の通りです。

- 合格証書到着の確認

- 各都道府県行政書士会に登録申請

- 必要書類・証明写真・登録料の準備

- 書類提出・審査

- 登録完了通知受領後、正式に行政書士として業務開始

時期ごとに登録を受け付けているため、都道府県ごとの受付期間や必要書類に誤りがないか必ず事前に確認しましょう。

合格発表が遅延した場合の事例と対応策

例年スケジュール通りに発表されていますが、やむを得ない理由で発表が遅延したケースも過去には存在します。たとえば、天災や社会的影響で郵送に遅れが生じた、システム障害でサイトの合格発表ページが一時停止したなどの事例があります。こうした場合は、公式ホームページや行政書士試験研究センターの案内を必ず確認してください。

遅延時の情報源や対応策は以下の通りです。

- 行政書士試験研究センター公式サイトで最新情報を確認

- 自治体窓口やコールセンターへの問い合わせ

- 公式X(旧Twitter)や認定メールサービスへ登録し緊急のお知らせを受け取る

日程や手続き変更があれば必ず公式発表に従い、慌てず冷静に次の手続きを準備しましょう。

行政書士試験日と会場・試験時間・当日の全シミュレーション

行政書士試験は年に1度の国家試験です。2025年の行政書士試験日は11月9日(日)となっています。試験時間は午後1時から午後4時までの3時間です。受験会場は全国主要都市を中心に設けられており、毎年多くの受験者が集まります。試験問題は法令、一般知識、記述式など幅広く出題されるため、事前準備と情報の確認が大切です。公式サイトや試験案内で会場や日程、持ち物をしっかりチェックし、当日は余裕を持って行動することが重要です。

試験会場の選び方・主要都市の会場例(東京・大阪・福岡など)

試験会場は居住地や通勤圏を考えて選択することが推奨されます。特に東京・大阪・福岡などの主要都市では、会場数も多くアクセスが比較的便利です。

| 都市 | 主な会場例 | アクセス | 特徴 | 駐車場・付帯施設 |

|---|---|---|---|---|

| 東京 | 東京ビッグサイト他 | ゆりかもめ、りんかい線 | 広大で案内掲示が充実 | 近隣に有料駐車場あり |

| 大阪 | 大阪産業創造館他 | 地下鉄堺筋本町駅 | 駅近でアクセス良好 | 駐車場は事前確認が必要 |

| 福岡 | 福岡国際会議場他 | 地下鉄中洲川端駅他 | 飲食施設・休憩所が充実 | 周辺にコインパーキング |

施設によっては待機スペース、自習室、カフェテリアなどもあるため、試験当日は事前に会場設備と入場ルートを確認しましょう。

会場の特徴・アクセス・駐車場・受験者のための施設情報も加味

- 会場ごとにアクセスに差異があるため、公共交通機関の時刻表を事前確認

- 一部会場では自家用車の乗り入れに制限や駐車場台数に限りあり

- バリアフリー対応や休憩所の有無なども重要なチェックポイント

快適に試験を受けるために、早めの行動と周辺施設情報の事前把握が合格への第一歩です。

試験当日のタイムスケジュールと持ち物チェックリスト

試験当日は余裕を持った行動がカギとなります。受付開始から終了まで、スムーズな流れを意識しましょう。

| 時間帯 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 11:30〜12:30 | 受付開始 | 受験票と本人確認書類の提示 |

| 12:30〜12:50 | 試験説明・教室入室 | 試験問題配布の説明および注意事項の確認 |

| 13:00〜16:00 | 試験実施 | 時間管理に注意しながら全問題に取り組む |

| 16:00〜 | 退出・解散 | 忘れ物確認、退出時の手荷物再チェック |

持ち物チェックリスト

- 受験票

- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)

- 鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、腕時計

- 必要に応じて昼食、飲料(会場内ルールを事前確認)

忘れ物が合否に直結することもあります。前日までに再確認しましょう。

受付開始・試験開始・休憩時間・退出時間の詳しい流れ、忘れ物リスト

- 受付は混雑が想定されるため、開始直後の到着を推奨

- 教室入室後は静粛に待機、配布資料や机上の指示に従うこと

- 途中退室は原則不可、やむをえない場合は係員に申し出を

- 退出前には忘れ物(受験票・筆記用具・財布・スマートフォン等)を念入りにチェック

緊張しがちな試験日ですが、落ち着いて行動することで余計なトラブルを避けられます。

遅刻・体調不良・緊急時の対応と注意事項

やむを得ず遅刻や体調不良となった場合、各会場で所定の対応が取られます。事前にルールを頭に入れておくことが重要です。

- 遅刻:試験開始後20分以内なら教室入室可。それ以降は原則受験不可

- 体調不良:当日朝に体調不良を感じた場合、会場に連絡を取り指示を仰ぐ

- 緊急時や災害時:各会場の誘導に従い冷静に対応すること

万一に備え、当日の以下の問い合わせ先連絡先リストを紙でメモしておきましょう。

| 状況 | 受付可否・対応 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 受付時間内の遅刻 | 入室可能 | 静かに入室し、案内に従う |

| 開始20分超の遅刻 | 入室不可 | 受験権利を失う |

| 体調不良・緊急時 | 会場長へ報告 | 医療機関の紹介や別室措置の場合あり |

困ったときには慌てず、事前に公式案内を確認・準備し、自分の体調・時間・持ち物管理に万全を期しましょう。

行政書士試験日の勉強計画・学習スケジュールの組み立て方

試験日まで逆算した年間・月間勉強スケジュール案

行政書士試験日が発表されたら、まず試験日から逆算した学習計画を立てることが重要です。年間計画では、最初に基礎知識のインプット期間を3ヶ月設け、次に応用問題や過去問演習へと移行します。各科目ごとの強化ポイントを明確にし、月毎に進捗管理を行いましょう。直前1ヶ月は総復習と弱点補強に集中し、模擬試験や時間配分のリハーサルも欠かせません。

| 時期 | 主な学習内容 | 重要ポイント |

|---|---|---|

| 11〜7ヶ月前 | テキスト・基礎学習 | 各科目の全体像を確認 |

| 6〜4ヶ月前 | 問題演習・過去問対策 | 配点の高い分野優先 |

| 3〜2ヶ月前 | 応用&記述式対策 | 難問・記述対策強化 |

| 1ヶ月前 | 総復習・弱点の確認 | 模試・タイムマネジメント |

この計画表を活用し、スケジュールを可視化して管理すると学習の進行がスムーズです。

過去問活用の時期・対策方法と注意点

過去問は行政書士試験で合格するために欠かせません。最初の基礎学習が終わった段階で過去5年分を繰り返し解き、出題傾向や頻出テーマを把握しましょう。特に法令科目は過去問演習が効果的です。記述式は答案例を参考に答案構成力を養成し、何度も反復することが重要です。

- 取り組み時期の目安

- 基礎固め後(6~4ヶ月前)から開始

- 直前1ヶ月は総仕上げとして再演習

- 過去問演習における注意点

- 単なる暗記や解答パターンの記憶に頼らず、本質的な理解を深める

- 科目ごとに出題傾向を分析し、苦手分野を早めに克服する

- 最新の出題形式や法改正には常に注意する

過去問は定期的に繰り返し取り組み、正答率や解答スピードの向上も意識しましょう。

独学と講座利用のメリット・デメリットと勉強法比較

独学、通信講座、通学講座にはそれぞれ特徴があります。自分に最適な方法を選び、行政書士試験日まで無駄なく勉強を進めることが大切です。

| 勉強スタイル | メリット | デメリット | おすすめタイプ |

|---|---|---|---|

| 独学 | 費用が安い・自分で調整可 | モチベーション維持が難しい | 既習経験者・時間に余裕がある人 |

| 通信講座 | スケジュール管理・質問対応可 | 費用がかかる | 初学者・一人での進行が不安な人 |

| 通学講座 | 強制力・仲間ができる | 通学時間・拘束がある | 学習習慣がつきにくい人 |

独学の場合は計画性が鍵となるため、週ごと・月ごとに目標を明確にします。通信講座や通学講座を利用する場合は、カリキュラム進行や講師への質問機会を積極活用してください。自分に適したスタイルを選択し、効率的な学習スケジュールを組むことで合格への道が開けます。

行政書士試験内容・合格基準・合格率の最新データと分析

行政書士試験の内容(科目・配点・記述式の特徴)

行政書士試験は大きく3つの分野で構成されています。法令科目では憲法・行政法・民法など、一般知識では政治・経済・社会問題、記述式問題では実務力が問われます。

下記のテーブルは主な科目と配点を一覧化したものです。

| 分野 | 試験科目 | 出題数(択一/記述) | 配点 |

|---|---|---|---|

| 法令等 | 憲法・行政法・民法など | 択一40問/記述3問 | 244点 |

| 一般知識 | 政治・経済・情報通信分野 | 択一14問 | 56点 |

| 合計 | 300点 |

記述式の配点は60点(3問×20点)で、合格には法令択一・記述・一般知識ごとに基準点を超える必要があります。

合格基準は下記の通りです。

- 総得点300点中、180点以上(60%)

- 法令科目で得点の50%以上

- 一般知識で24点以上

- 記述式で最低20点以上が目安

記述式の対策は、過去問をもとに文章構成力や法的根拠の記載力が求められるため、十分な練習が重要です。

合格率の年度推移と難易度の分析

行政書士試験の合格率は年によって若干変動します。下記に過去5年間の合格率のデータを示します。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2020 | 41,681 | 4,470 | 10.7% |

| 2021 | 47,870 | 5,353 | 11.2% |

| 2022 | 47,850 | 5,802 | 12.1% |

| 2023 | 53,687 | 6,307 | 11.8% |

| 2024 | 52,000 | 5,900 | 11.3% |

合格率はおおむね10~12%で安定していますが、年度によって難易度の差があります。

難易度の傾向として、記述式問題の採点基準変更や法改正内容の出題比率増加が合格率の上下に影響を与えています。問題自体の難化傾向は目立たない一方で、基準点ごとの到達が重要なポイントとなっています。直近の合格基準点は変わっていませんが、数点の差が合否を分けます。

行政書士試験対策でよくある失敗例と対策

受験者が陥りやすい失敗例を理解することで、効率的な対策が可能です。

主な失敗例:

- 出題傾向を無視した独学での学習

- 一般知識の対策を怠り、足切り点未達で不合格

- 記述式対策の練習不足による低得点

- 試験時間配分ミスで見直し不足

- 毎日長時間勉強し過ぎて直前で燃え尽きる

対策方法:

- 過去問分析で頻出分野・科目のウェイト配分を確認する。

- 一般知識にバランスよく時間を割く。特にITや時事問題も対策することが重要です。

- 記述式は実際に答案を書いて添削を受ける。文章構成と論理展開の力を高めること。

- 本番を想定した時間配分訓練。模擬試験を複数回実施しましょう。

- モチベーション維持のため勉強計画は細く長く・休憩も取り入れる。

下記のリストをぜひ学習計画に活用してください。

- 過去問を年度別・分野別に解く

- 直近5年の傾向変化は早めに掴む

- 試験当日の持ち物・会場確認も忘れずに

正しい戦略と準備で、合格への道を切り拓くことができます。

行政書士試験日に関する最新情報・トピックス・よくある質問

行政書士試験日の最新公示・変更情報の速報まとめ

行政書士試験は毎年1回、原則として11月第2日曜日に全国各地の会場で行われています。2025年の行政書士試験日は11月9日(日)に設定されています。試験時間は午後1時から午後4時までの3時間です。例年、公示内容や試験スケジュールに大きな変更はありませんが、天災や会場事情による中止・変更が発生した際には公式サイトで速やかに情報が更新されます。重要な変更や中止例は非常にまれですが、過去には一部地域で自然災害の影響による会場変更や、集合時刻繰り下げ等の対応が実施された事例もあります。常に公式発表を確認することが安全な受験のための基本です。

公式サイト・公的情報源からの速報・変更事例・最新ニュース

公式情報をいち早く入手するには、行政書士試験研究センターのホームページや都道府県の受験案内ページを定期的に確認しましょう。試験日や会場に関する変更がある場合、必ず公式発表に従うことが大切です。速報や重要なニュースは以下のルートで告知されます。

| 情報源 | 内容例 | 受験生への推奨対応 |

|---|---|---|

| 行政書士試験研究センター | 試験日、会場情報、願書受付期間、最新変更点 | こまめなアクセスとブックマーク |

| 各都道府県の受験案内 | 地域ごとの会場・アクセス情報、緊急連絡 | 受験地確定後は必ず直近の情報を確認 |

| 郵送案内・受験票 | 試験会場・時刻詳細、個別連絡 | 受験票は必ず届いた日程・会場を再確認 |

情報は突然更新される場合があるため、「試験1週間前」「試験3日前」「前日」の3回は公式サイトを再チェックするのをおすすめします。

試験日・試験スケジュールに関する公的データの信頼性と運用例

行政書士試験では公的データが正確に運用されており、例年ほぼ同じスケジュールで実施されています。行政書士試験研究センターが公示する内容は信頼性が極めて高く、日程や会場、合格発表日などは公式発表を第一にチェックしましょう。変更の事例が発生した年でも、公式サイトの発表が最優先されるため、外部サイトやSNSの情報で判断しないことが安全です。

受験手続きやスケジュール管理をスムーズに行うため、下記のポイントを押さえると安心です。

- 下記年度のスケジュール一覧を保存しておく

- オンライン申込利用時は複数回「申込状況」を確認

- 郵送の場合は消印日と配達状況の記録を残す

定期的な確認と、複数回の情報アップデートの癖をつけることで、ミスなく本番に臨める環境を整えましょう。

情報アップデートの頻度・公式発表の確認方法・最新情報チェックのコツ

行政書士試験の公式サイトは、試験日や会場の確定に伴い必要な情報更新が行われます。申込開始時・受験票発送時期・合格発表前後など、主要なスケジュール節目で情報は必ずチェックしましょう。

確認のコツ

- 年間スケジュール一覧表を自作し、毎回チェックした日付を記録

- スマホのカレンダー機能でリマインダー設定

- 確定通知や合格発表などの公式発表部分は必ずスクリーンショット等で保存

更新情報の把握例

| チェックすべきタイミング | 内容 |

|---|---|

| 願書配布直後 | 申込期間、必要書類 |

| 受験票届いた日 | 会場・時間・持参物 |

| 試験当日または直前 | 会場変更や交通状況 |

| 合格発表当日 | 結果通知・次の手続き |

受験生が抱えやすい疑問・トラブルとその解決策

受験生から頻繁に寄せられる疑問やトラブルには、「試験会場は選べるのか」「申し込みがうまく完了できない」「試験当日遅刻や忘れ物をした場合どうするか」などがあります。それぞれのシーンごとの対処法を表で整理しています。

| 疑問・トラブル | 解決策 |

|---|---|

| 試験会場選択の可否 | 原則、申込時に希望の都道府県(会場エリア)を選択可能 |

| 申し込み時の書類・写真ミス | 速やかに試験研究センターへ電話で連絡し、指示に従う |

| 受験票が届かない・紛失した | 公式サイトのお問い合わせ先に連絡し、再発行手続き |

| 当日遅刻しそう | 会場到着次第で受験可否は現地対応、遅れる場合は可能な限り早急に連絡 |

| 忘れ物(身分証や受験票) | 受付時に事情説明、現地で身分証明ができれば救済措置が取られることも |

受験生は公式サイトと案内書類をよく読み、「自己判断せず」早めの対応・相談を心がけましょう。困ったときには経験豊富な相談窓口に問い合わせることが安心・確実です。