「社労士の資格を持ちながら、副業で収入やキャリアの可能性を広げたい――そう考える人が急増しています。厚生労働省の調査によると、【社労士有資格者のうち副業経験者は全体の約4割】と、実際に多くの方が行動を起こしはじめています。しかし、『自分のスキルがどの副業で活かせるのか分からない』『副業解禁の流れは知っているけれど実態がつかめない』『副業で法的なトラブルに巻き込まれるのが不安』など、疑問や不安も数多く耳にします。

特に2025年には「働き方改革の進展」や「副業規定の緩和」により、社労士の活躍の場はこれまで以上に多様化しています。在宅でできるオンライン労務相談や、助成金申請サポート、セミナー講師、記事執筆、副業としての行政協力業務など、活用の幅も広がっています。実際に「在宅副業」では月収3万円から15万円、副業型アルバイトでは1日あたり1万~2万円の報酬実例も増加中です。

「想定外のコストやリスクに悩まされたくない…」「どれくらい効果が出るの?」と思った方もご安心ください。本記事では、最新の副業市場動向や報酬相場、手続きや注意点まで網羅的に分かりやすく解説します。最後までご覧いただくことで、あなたの資格・経験を最大限に活かし、副業で収入もキャリアもアップさせる具体策をつかめます。今、新たな一歩を踏み出すタイミングです。

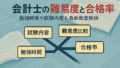

社労士が副業を始めるための基礎知識と現状理解

社労士資格の価値と副業領域の多様化

社会保険労務士資格は、労務管理や社会保険手続きの専門家として幅広い業務に対応できる強みがあります。近年は副業としても注目されています。特に、在宅でできる助成金申請サポートや就業規則の作成、行政協力業務、さらにはセミナー講師や企業の労務相談、ブログや執筆活動など、活躍の場が広がっています。

以下のポイントで多様な副業が展開されています。

-

企業向けコンサルティング、就業規則作成

-

在宅での申請書作成や事務サポート

-

土日に実施できる行政協力や社労士会アルバイト

-

専門知識を活かしたブログ運営や記事執筆

このような副業は、自分のスキルや時間を活かしつつ、安定した収入や新たなキャリアを得る選択肢になります。

最新の副業市場動向と法改正概要

2025年に向けて、労働政策審議会では副業・兼業を促進する新たなガイドライン改定が議論されています。これにより、サラリーマン社労士が本業と副業を両立しやすい環境が整いつつあります。特に副業解禁の流れが強まっている企業が増え、副業求人も拡大しています。

現在の動向としては、以下の特徴が見られます。

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| 副業容認企業数 | 増加傾向。大手企業を中心に副業解禁が進む |

| 主な副業機会 | 行政協力、アルバイト、在宅事務、執筆など |

| 求人媒体 | インターネット求人サイト、社労士会情報など |

法改正の流れを追うことで、自分の働き方・副業スタイルに合う案件を見極めやすくなります。

副業が広がる社会背景とサラリーマン社労士の実態

働き方改革の推進とともに、副業を希望する人が増えています。特に土日や平日の夜間に活動する社労士、副業開業を目指すサラリーマンが多く、資格取得後すぐに副業を始めるケースも見られます。副業求人の増加や在宅ワークの普及、定年後の再就職対策としても有効です。

主なメリット

-

労務の専門知識を現場で活かせる

-

在宅や土日だけの自由な働き方が可能

-

会社員としての安定と副収入の両立が実現

副業で得た経験や人脈は本業や今後の独立にも大きく役立つため、今後も社労士の副業市場は拡大が予想されます。

副業ジャンル別の仕事内容と報酬相場を徹底比較

在宅副業・オンライン労務相談のメリットと報酬体系 – オンラインならではの柔軟性と報酬例

社労士の在宅副業やオンラインによる労務相談は、インターネットを活用した新しい働き方として注目されています。全国どこからでも企業や個人の労務相談を受けられるため、移動時間やコストを抑えつつ柔軟に対応可能です。実際の報酬は案件内容や専門性によって幅がありますが、1件あたりの相談は8,000円~20,000円程度が目安です。

下記に、主な在宅・オンライン副業の特徴と報酬例をまとめます。

| ジャンル | 主な内容 | 報酬相場 |

|---|---|---|

| オンライン労務相談 | チャットやメール相談 | 1件8,000円~ |

| 書類作成・就業規則チェック | ドキュメント添削 | 1件10,000円~ |

| 助成金アドバイス | 手続き・相談 | 1件15,000円~ |

在宅型の副業は本業との両立や、子育て・介護とのバランスもしやすいことが大きな強みです。

土日日数限定アルバイトや講師業の報酬や難易度 – 時間制約がある社労士向け案件の実態

土日のみや週末限定で勤務できるアルバイトやセミナー講師などの案件は、特にサラリーマンの方や日中の本業がある方に需要があります。たとえば、社労士会や企業研修の講師は1コマ2~3万円前後、企業での労務関連短期アルバイトは時給1,500円~2,500円が一般的です。

メリットとして、経験を積みやすくスキルアップや人脈づくりに活かせます。一方で、案件数が限定的なため、平日夜や土日専門の求人は早めの応募が不可欠です。

| 案件カテゴリー | 仕事内容 | 報酬相場 |

|---|---|---|

| セミナー講師 | 研修・セミナー | 1コマ2万円~ |

| 労務関連アルバイト | データ入力・書類作成 | 時給1,500円~ |

| 社労士会アルバイト | 行政協力・書類審査 | 日給10,000円~ |

本業と副業を両立しやすい点や、社労士未経験者にとって現場経験を積める点も大きな魅力です。

行政協力業務や助成金申請サポートの専門性と収入 – 専門性が高く高単価となりうる副業の特徴

行政協力業務や助成金申請手続きの代行は、社労士としての専門知識や実務経験が評価される分野です。このジャンルは案件単価が高く、難易度も高めですが、ノウハウ次第では大きな収入アップが期待できます。

主な業務と収入目安の一覧です。

| 分類 | 仕事内容 | 報酬相場 |

|---|---|---|

| 行政協力 | 確認業務・調査協力 | 1件15,000円~ |

| 助成金申請サポート | 制度案内・申請書類作成 | 1件4万円~15万円 |

| 就業規則作成 | 規則策定・変更アドバイス | 1件30,000円~ |

専門性が高いため、経験を積んだ社労士ほど報酬や案件量が安定しやすい傾向にあります。

ブログ・記事執筆を活用した情報発信型副業 – 資格知識を活かした継続的収入源の作り方

社労士資格を活かしたブログ運営や記事執筆は、自身の専門知識や経験を多くの人に伝えられる魅力的な副業です。執筆報酬は1記事5,000円~20,000円前後と案件により開きがありますが、広告収入や企業からの寄稿依頼を組み合わせることで安定収入が目指せます。

情報発信型の副業は、中長期的な資産になる特徴があり、以下のような項目が評価されます。

-

専門的なコラムや解説記事の執筆

-

労務管理や助成金情報のブログ運営

-

メールマガジンやSNSなど複数メディア活用

社労士のブランディング構築や、将来的な副業開業・独立へのステップアップにも直結します。

社労士が副業を始める時の手続き・準備事項の完全ガイド

副業開始前の登録や届け出に必要な理解事項 – 社労士会登録や個人事業主届の具体的手順

社会保険労務士として副業を始めるには、正式な登録や行政手続きが必須です。まず、社労士として業務を行うには社労士会への登録が必要であり、登録せずに活動することは法律上認められていません。副業として開業する場合でも、個人事業主届出書の提出が求められることが多く、開業届や青色申告承認申請書の提出も検討しましょう。登録や手続きに関する主な流れは下記の通りです。

| 手続き名 | 必要書類 | 対象者 | 提出先 |

|---|---|---|---|

| 社労士会入会 | 登録申請書、資格証明書 | 社労士全員 | 各都道府県社労士会 |

| 開業届 | 開業届出書 | 個人事業主として開始 | 税務署 |

| 青色申告申請 | 青色申告承認申請書 | 事業所得で申告希望 | 税務署 |

副業であってもこれらの手順を省略せずに進めることが、信頼される社労士業務の基本です。

副業禁止規定の対策と本業との両立ルール – 勤務先の規定確認から確定申告までの留意点

サラリーマンとして働きながら社労士の副業を行う場合、まず本業企業の就業規則や社内ルールを必ず確認してください。副業が禁止されている場合は、事前相談や許可申請が必要です。就業時間外や休日のみ活動するなら、労働時間や健康管理にも配慮しましょう。本業とバランス良く両立するポイントは次の通りです。

-

勤務先の副業規定を確認(書面も確認)

-

副業許可が不要か必ず問合せる

-

就業時間外・土日で活動時間を限定する

-

本業の情報や人脈を副業で利用しない

また、副業による所得が年20万円を超える場合は、確定申告が義務付けられています。必要経費や控除項目の管理も計画的に行いましょう。副業の内容や収入は適切に記録し、申告漏れや税務トラブルを防ぐことが大切です。

初期費用や準備にかかるコスト・時期別計画 – 失敗事例から学ぶ準備不足のリスク回避

社労士副業を始める際には、必要な初期費用やタイミングの計画も欠かせません。登録費・年会費・事務用品購入などの出費を事前に見積もりましょう。

| 項目 | おおよその費用(円) |

|---|---|

| 登録時諸費用 | 30,000~50,000 |

| 年会費 | 30,000前後 |

| 事務環境整備費 | 5,000~30,000 |

| 消耗品・書籍など | 10,000~20,000 |

急な開業や準備不足のケースでは、必要な資料が不足したり、納期に間に合わないことも。特に独占業務に関連する情報や申請手続きが不十分だった場合、クライアントからの信頼を損ねる原因になりかねません。余裕を持った計画と細かな準備が、安全で安定した副業スタートの鍵です。

働き方別:土日・在宅・行政協力案件の選び方と特徴

土日限定副業の求人動向と応募のコツ – 週末だけ働きたい社労士向けの案件探し方

土日限定の副業案件は、会社員として働きながら資格を活かせる点で人気が高まっています。最近では、企業の就業規則対応や労務相談の依頼が増加しており、特に労働保険や社会保険の各種手続きサポートが中心となっています。求人動向としては、地域の社労士会や求人専門サイト、行政機関の募集など幅広く案件が見つかります。

効率よく案件を見つけるポイントは下記の通りです。

-

求人サイトや社労士専用の求人ページを定期的に確認する

-

短時間で完結する業務や土日限定案件を絞り込んで検索する

-

市区町村や商工会議所内での求人情報も活用する

下記は案件探しの比較ポイントです。

| 採用元 | 主な業務内容 | 案件例 |

|---|---|---|

| 民間企業 | 労務コンサル、手続 | 総務サポート、労使相談 |

| 行政・公的機関 | 行政協力、助成金申請 | 研修講師、窓口相談 |

| 中小事務所 | 申請書類作成、顧問業務 | 就業規則見直し |

自分の専門分野や働ける時間帯とマッチする案件を選ぶことが成功のコツです。

在宅ワークの最新動向と必要スキル – テレワークで成果を出すためのポイント解説

在宅で行える社労士の副業は、オンライン相談や就業規則の作成、労務に関するブログ運営、各種人事コンサルティングが主流です。パソコンとインターネット環境さえあれば、全国どこでも仕事が受けやすいのが特徴です。近年はITやクラウドサービスの普及で、契約・納品までオンラインで完結する案件が急増しています。

成果を出すには、以下のスキルが重要です。

-

コミュニケーション能力: オンラインでの細かい説明力

-

書類作成スキル: 各種届け出や就業規則を正確に作成

-

PC・ITリテラシー: クラウド活用やセキュリティ管理

-

タスク管理能力: 進行管理と納期意識

在宅副業は柔軟な働き方ができる一方、自己管理の徹底や効率化が求められます。多様なスキルを活かして、遠隔地からでも専門性を発揮することができます。

行政協力業務の案件獲得方法と注意点 – 公的機関と連携した副業の手続きと契約のコツ

行政協力業務は社労士の独特な副業スタイルであり、監査補助や助成金対応、労働局での説明会、年金相談など多様です。案件の多くは社労士会経由や地方自治体の公募で発生しており、信頼性や実績が重視されます。

案件を獲得する際の流れとポイントは以下の通りです。

-

地域の社労士会に登録し、案件情報を常に収集

-

公募内容をしっかり確認し、必要書類を期限内に提出

-

契約時は業務範囲や報酬、守秘義務を明確にする

-

実務経験を積むことが今後の受注につながる

注意点として、公的案件は競争率が高いため、行政とのコミュニケーションや正確な事務処理能力が不可欠です。行政協力は社労士資格の社会的信頼を活かした副業として、安定した収入や新たな人脈形成にもつながります。

副業でのキャリアアップ戦略と独立への布石

専門スキルを高める副業選びと資格取得の活用 – ダブルライセンスや実務経験で市場価値向上

社労士として副業を考える際、専門性を活かし幅広いニーズに応えることが重要です。特にサラリーマンとして働きながら社労士業務を行う場合、在宅ワークや土日限定のアルバイトなど柔軟な働き方が選べます。加えて、ダブルライセンス(例:簿記2級や行政書士資格の取得)を目指すことで、労務・会計・法務など複数分野への対応力が高まり、企業からの信頼も獲得しやすくなります。副業案件は求人サイトや社労士会経由の行政協力、ブログ運営による知識発信など多岐にわたります。実務経験を積むことで本業への知見還元や将来の独立にもつながります。

| 副業の種類 | 必要スキル | 働き方 | 期待される収入(月) |

|---|---|---|---|

| 行政協力 | 社会保険手続き等 | 在宅・土日 | 3万円〜10万円 |

| 労務コンサルティング | 労務・就業規則等 | オンライン | 5万円〜20万円 |

| ブログ・情報発信 | 執筆・ITリテラシー | 在宅 | 1万円〜5万円 |

| セミナー講師 | 講師経験・専門知識 | 土日 | 5万円〜15万円 |

副業から本業・独立社労士へのステップ – 独占業務やコンサル業務での成功事例分析

副業で積んだ経験は、独立開業や本業社労士へのステップアップに直結します。特定の業界に強みを持つことで、独占業務(社会保険・労働保険の諸手続)や企業の労務顧問として安定した顧客基盤を築くことが可能です。サラリーマンを続けながら副業を行い、実働・収入ともに独立の目安が整った段階で開業を検討する流れがおすすめです。特に下記項目を意識した実績作りが効果的です。

-

独占業務の実績蓄積(社会保険手続・就業規則作成等)

-

コンサル業務でのクライアント支援(助成金・労務診断等)

-

行政協力や社労士会活動による信頼・ブランド力向上

副業収入が安定した場合には、報酬管理や業務体制を整備した上で独立を目指すとリスクを抑えやすくなります。

ネットワーク構築とクライアント獲得術 – 人脈作りから信頼構築までの実践的手法

副業社労士が長期的に活躍するには、強固なネットワーク作りが不可欠です。社労士会や業界イベントへの参加、専門ブログやSNSでの情報発信も有効な手段です。紹介での案件獲得も多いため、下記のポイントを意識しましょう。

-

専門分野の勉強会・研修で最新知識を習得

-

人事・総務部門担当者との定期的なコミュニケーション

-

クライアント企業との信頼を築く丁寧な対応

これらを継続し、信頼残高を積み重ねることで受託案件や長期契約にもつながりやすくなります。

| ネットワーク拡大術 | 主なメリット |

|---|---|

| 社労士会/勉強会参加 | 専門家同士の最新情報共有 |

| SNS・ブログ運営 | 幅広い集客・自己ブランディング強化 |

| 紹介・口コミ | 信頼性の高いクライアント獲得 |

副業に潜むリスクとトラブル事例の回避策

法律違反や倫理的問題を避けるための基礎知識 – 社労士が副業で守るべきルールと規制

社労士が副業を行う際は、法律や規制の遵守が欠かせません。特に独占業務や企業の秘密保持義務に注意が必要です。副業でよく見落とされがちなポイントには、主たる勤務先の就業規則や社内規定への適合、労働時間や兼業届出義務があります。下記のようなチェックポイントを意識しましょう。

| リスク項目 | 内容 |

|---|---|

| 秘密保持義務 | クライアントや元請企業の情報漏洩を防ぐ |

| 独占業務の非適切実施 | 非社労士への無断委託や名義貸しの禁止 |

| 兼業規制違反 | 勤務先会社の規定を事前確認・届出が必要 |

| 関連法規の遵守 | 労働基準法・社会保険法の正確な理解 |

副業開始前に就業規則の確認・行政書士や社労士会など関係団体への相談も有効です。ルール違反はトラブルや資格停止に繋がるため、プロ意識を持って慎重に判断しましょう。

よくある金銭トラブルと契約上の注意点 – 報酬未払い・契約破棄を防ぐための実践ポイント

副業において報酬未払い・契約破棄など金銭トラブルは珍しくありません。社労士として副業を行う際は、契約書の作成・書面化が必須です。主なトラブル例と対策は以下の通りです。

-

業務範囲の曖昧さによる追加依頼発生

-

契約解除時の違約金・返金トラブル

-

報酬の遅延払いや未払い

これらを防ぐための実践ポイントをまとめます。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 契約内容の明確化 | 業務範囲・報酬額・納期・支払方法を明記 |

| 着手金・分割払いの導入 | 未払いリスク回避のため、着手・中間・納品時の支払いに分ける |

| 書面保存・証拠保全 | メール・契約書など合意事項は必ず保存 |

| 契約先の信頼性チェック | 初回取引時は実績・口コミ・登録番号を確認 |

客観的な証拠の残るコミュニケーションを徹底しましょう。

失敗事例から学ぶトラブル回避の具体策 – ケーススタディで理解するトラブル防止策

実際の失敗事例からトラブル回避策を学ぶことは非常に有効です。よくあるケースを例に、押さえておきたい対策ポイントを紹介します。

-

ケース1:知人紹介で契約書を交わさず業務を開始し、報酬未払いに発展

- 対策:親しい間柄でも必ず契約書を作成し、業務内容・支払条件を書面化

-

ケース2:在宅副業でコミュニケーションが疎遠になり、納品後のトラブルが発生

- 対策:重要事項はメール等の記録に残し、定期的に進捗共有

-

ケース3:行政協力で副業先のルールや法律知識が不十分だったため指摘を受けた

- 対策:業務前に最新法令の確認・必要な場合は研修受講

このように「契約」「記録」「最新知識の保持」が鉄則です。土日や在宅、副業開業といった多様なワークスタイルでもリスク管理を徹底しましょう。

社労士が副業を続けるための効率化・情報収集・モチベーション維持術

スケジュール管理と効率的な仕事術 – 本業と副業の負担軽減・時間配分の工夫

副業として社労士業務を継続するには、時間と業務管理が重要です。例えばサラリーマンとして平日勤務しながら副業を行う場合、優先順位を付けて「本業」「副業」のスケジュールを明確に分けることがポイントとなります。下記のようなタスク管理ツールやカレンダーアプリの活用が有効です。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| カレンダー管理 | 本業・副業の予定を色分けで見える化 |

| タスク整理 | 1日の「やることリスト」を必ず明文化 |

| 予備日設定 | 緊急業務用に週1日の余裕日を確保する |

| 時間帯設定 | 集中しやすい時間に副業業務を割り当てる |

ポイント

-

土日や平日夜を副業時間に設定し、余裕のある時間帯に重要タスクを施行

-

納期感を保つため「締切日」を可視化し、計画的に進めることでストレス削減

役立つ情報源・コミュニティ活用の最新事情 – 副業求人やセミナー、実務相談の活用方法

社労士の副業市場は、求人や案件を扱う求人サイト、実務に強い専門コミュニティ、オンラインセミナーなどで日々情報更新されています。信頼度の高い情報源を効率よく収集することが成功の鍵となります。

-

オンラインでの社労士求人やアルバイトサイトの活用

-

社労士会や専門団体発行のメールマガジン購読

-

行政協力案件や企業向けの短期プロジェクトの公募情報チェック

-

オンラインサロンやSNSの非公開グループ参加で、実践的なアドバイスや相談機会が得られる

最新のトピックや注意事項、在宅・土日にできる案件、労務や給与計算ソフトのトレンドにも常に目を配りましょう。

メンタルヘルスと継続のコツ – モチベーション維持と燃え尽き症候群対策

複数の業務を両立すると、気づかぬうちに心身の負荷が蓄積しやすくなります。持続可能な副業運営のためにはメンタルヘルス対策と自己モチベートが不可欠です。

-

適切な休息時間を必ず確保

-

軽い運動やストレッチ、趣味時間をあえて計画に入れる

-

定期的な振り返りで、自分の成長や収入アップを可視化

-

同じ環境で頑張る仲間と進捗や悩みを共有

下記の習慣を意識して取り入れると、長期的に安定して社労士副業を続けやすくなります。

| 継続のコツ | 具体的アクション例 |

|---|---|

| 業務区切りのタイミング設定 | 「この時間まで」「この仕事まで」と区切る |

| 定期的な自己評価 | 月ごとの達成リスト・成長記録を作成する |

| プライベート時間の確保 | オフタイムを強制的にカレンダー登録する |

| フィードバックの受け入れ | コミュニティや仲間と気軽に意見交換する |

意識的なリフレッシュと達成感が、日常の充実度・収入の安定・副業の持続力に繋がります。

社労士が副業で得られるリアルな事例紹介と学びのポイント

成功体験談:収入増加とキャリア形成の実例 – 多様な働き方で成果を出したケース

社労士資格を活かして本業の合間や週末に副業を始め、収入やキャリアを着実に伸ばしている人が増えています。例えば、在宅ワークや土日のみのサポート業務を請け負い、事業主や中小企業への労務相談、就業規則の作成に携わるケースが多いです。副業で月収5万円~10万円を安定して得ている事例も多く、コンサルティングや労務管理の案件では更に高単価を実現できることもあります。下記のような働き方が成功事例として挙げられています。

| 副業スタイル | 収入目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 在宅での労務相談 | 月3万~8万円 | 本業と両立可、柔軟な働き方 |

| ブログ・執筆活動 | 月1万~5万円 | 知識発信で広告収益も獲得 |

| 週末セミナー講師 | 1回あたり2万円前後 | 経験や人脈拡大に直結 |

| 行政協力アルバイト | 月5万~15万円 | 公的業務で信頼性が高い |

多様な副業案件を組み合わせることで、年間100万円以上収入を増やしている社労士も存在します。

失敗談:挫折しないための注意点と対策 – 副業開始時の落とし穴と克服法

副業を始めたものの、本業との両立が難しかったり、案件確保に苦労したりするケースがあります。特にスタート直後は、時間管理や営業活動が不十分だと、プライベートや体調を崩す原因にもなりやすいです。また、知識や経験が不足したままで業務を受けてしまうと、責任が重くトラブルの元になることも少なくありません。

主な落とし穴と回避策

-

時間管理不足による本業・副業のバランス崩壊

-

案件獲得のための営業活動が不十分

-

業務過多や無理なスケジューリング

-

必要な知識・経験を積まずに独立や受託に踏み切ること

これらを防ぐために、以下のようなポイントを押さえることが重要です。

-

小規模な案件から徐々に経験を積む

-

スケジュール管理ツールを活用し、稼働可能な時間を厳守

-

同業者や先輩社労士とのネットワーク作り

副業専用の求人やアルバイト情報、サラリーマン兼業可の求人情報に早期からアンテナを張ることで、無理なく継続できる副業環境が整います。

社労士が語る副業で得た人脈・スキルと働きがい – 継続する価値を見出した声

副業に取り組むことで、社労士としての専門分野や事業主とのネットワークが大きく広がったと感じる声は多くあります。新たな分野の実務経験や企業人事との関係づくりが、独立開業や本業でのスキルアップにも直結しています。特に、社労士会主催の行政協力業務や社外セミナー講師などの経験は、単なる小遣い稼ぎ以上のやりがいを感じられると評価されています。

副業を通じて得られるメリット

-

幅広い業務スキルの習得

-

クライアントとの信頼構築

-

実績やポートフォリオが増え、次の案件獲得につながる

-

社労士同士の横のつながりで最新情報やノウハウを得やすい

在宅ワークやオンライン相談などITを活用した働き方も増えており、今後ますます副業のチャンスが広がっています。継続することで、収入だけでなく将来にわたるキャリアの選択肢も豊かになる傾向が見受けられます。

社労士が副業をする際によくある疑問と最新回答

副業未経験者が抱える具体的な懸念と解決策

多くの未経験者は「本業との両立」「副業に必要な知識の範囲」「働く時間帯」などに不安を感じます。特に副業としての社労士業務は、在宅や土日対応が可能な案件も多いため本業を持つ方にも適しています。下記のような副業スタイルを検討し、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。

| 副業形態 | 特徴 | 推奨対象 |

|---|---|---|

| 在宅業務 | 柔軟な働き方が可能、作業内容多様 | 子育て中や移動時間を削減したい方 |

| 土日限定案件 | 週末のみ副業で収入を得られる | 平日多忙な会社員 |

| 行政協力関連業務 | 実務経験を積みやすい | 実務初心者・キャリア形成中の方 |

副業求人情報や社労士会・オンラインプラットフォームの活用もおすすめです。

サラリーマン社労士が副業で注意すべきポイント

会社員として働きながら副業を行う場合、就業規則の確認が必須です。副業可能か否か、書面で確認しましょう。また、情報管理や守秘義務、利益相反を避けるため本業との関連性や業務範囲に注意が必要です。

-

本業に迷惑がかからないよう配慮する

-

労務管理・書類作成の時間は本業の業務時間外に行う

-

副業の相談業務や報酬の受け取り方にも配慮

-

収入申告や年末調整に備え、所得管理は厳格に

-

SNSやブログでの実名・業務内容の公開には慎重になる

「バレない副業」よりも、法令と倫理を守ることが信頼につながります。

資格の組み合わせや副業の報酬相場に関する質問

副業でよく尋ねられるのが「どのような資格の組み合わせが有利か」「報酬相場はどの程度か」です。

| 資格組み合わせ | メリット |

|---|---|

| 社労士+簿記2級 | 人事労務と会計の両面で差別化 |

| 社労士+行政書士 | 許認可や書類作成まで一貫対応可能 |

| 社労士+ITパスポート/IT系 | 働き方改革やIT導入支援案件に対応可能 |

報酬相場の目安としては、アルバイト的なサポート業務なら時給1,500~2,500円、本格的なコンサルティングや就業規則作成だと1案件3万円〜10万円以上も珍しくありません。案件ごとに必要な経験や知識が異なるため、事前確認を徹底しましょう。

法改正・労務管理の最新動向に関するアップデート情報

社労士業界では法改正が頻繁に行われるため、常に最新の施行内容や労務管理のトレンドを把握しておくことが重要です。2024年以降、働き方改革関連法の施行や、テレワーク体制の充実、助成金要件の変更などが話題となっています。

主なアップデート例:

-

労働基準法・社会保険法の改正動向

-

テレワークガイドラインの更新

-

助成金・補助金申請に関する最新情報

定期的に社労士会や厚生労働省の公式情報をチェックし、知識をアップデートすることが専門家としての信頼を高めます。