「確定申告を税理士に依頼する場合、どれくらい費用がかかるのだろう…」と悩んでいませんか?【税理士に依頼した場合の確定申告費用は】2023年の全国税理士会の調査によると、個人事業主で申告書作成のみなら平均【30,000円~60,000円】、記帳代行まで依頼した場合は【80,000円超】になるケースも。サラリーマンの副業申告や年金受給者は【10,000円台】から依頼可能ですが、事業規模や内容、青色・白色申告の別、さらに不動産所得や仮想通貨など特殊案件の有無で金額は大きく変動します。

初めて税理士に相談する人も、すでに複数回依頼経験がある方も、多くの人が「相場がわからない」「見積もりの内訳が不透明」「失敗して余計なコストがかかったらどうしよう」と不安を抱えがちです。日々の経理処理に時間をとられ、「このままでは損失が大きくなるかも…」と感じていませんか。

この記事では2025年の最新動向や料金体系のポイント、よくある落とし穴、費用を納得して抑えるコツまで幅広く解説します。公的な統計や最新のアンケートデータももとに、あなたの「いくらかかるのか」という疑問をスッキリ解決できるはずです。続きで、多彩なケースの実例や「失敗しない税理士選び」「費用を節約する方法」も詳しく紹介しています。

確定申告における税理士費用の基礎知識と最新動向(2025年)

確定申告における税理士費用とは?知っておくべき前提知識

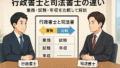

確定申告で税理士に依頼する場合、費用は依頼内容や申告の複雑さによって変動します。税理士費用は売上規模、申告用の書類の多さや種類、相談・アドバイスの範囲などによって異なり、個人と法人で大きな違いがあります。個人事業主、サラリーマン、副業を持つ方、年金生活者など立場ごとに必要な手続きや処理が異なり、費用にも差が生じます。確定申告で税理士を利用する主な理由は、煩雑な帳簿管理・記帳、節税対策、税務調査への対応です。特に副業や譲渡所得、不動産収入がある場合、専門家への依頼で申告の精度と安心感が大きく高まります。

確定申告における税理士費用が個人事業主・サラリーマン・年金生活者別で異なる理由

税理士費用が異なる主な理由は、所得の種類や記帳作業のボリューム、税金計算の複雑さによるものです。

- 個人事業主の場合、帳簿や経費処理、青色申告特別控除の適用まで業務が多様で、税理士の作業量が増えます。

- サラリーマンや副業を持つ人の場合、基本的には源泉徴収票や副業分の収入・経費の整理が中心で比較的シンプルですが、複数の副業や譲渡所得があると手間が増加します。

- 年金生活者は公的年金等控除の適用や、医療費控除など特定の控除対応が中心となり、費用は比較的安価な傾向です。

| 依頼者区分 | 概算費用相場(円) | 業務内容の違いとポイント |

|---|---|---|

| 個人事業主 | 50,000~150,000 | 記帳代行・青色申告対応・幅広い経費管理 |

| サラリーマン副業 | 20,000~60,000 | 収入の整理と経費計上・副業種類による変動 |

| 年金生活者 | 15,000~40,000 | 控除申告、必要書類整理が中心 |

年収や所得内容、依頼範囲(丸投げか部分依頼か)で上記の範囲より高くなるケースもあります。

確定申告における税理士費用の相場に関する最新データとその根拠

税理士費用の相場は毎年変動していますが、2025年時点での相場を整理します。近年はクラウド会計ソフトの普及と競争激化により費用も最適化が進んでいます。下記は代表的な例です。

| サービス形態 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 申告書作成のみ | 20,000~50,000円 | シンプルな給与所得+控除のみ |

| 記帳から丸投げ | 80,000~200,000円 | 記帳~書類整理全て込。青色申告、複数所得など |

| スポット相談のみ | 5,000~20,000円 | 申告直前のポイント確認や経費計上アドバイス |

このように対応範囲やサポート体制で料金に大きな違いが出るため、必ず事前にサービス内容や料金体系を確認することが重要です。副業や譲渡所得が絡む場合、追加料金が発生するケースも増えているため注意しましょう。

2025年における確定申告における税理士費用のトレンド解説

2025年のトレンドとして、オンライン面談や書類提出のデジタル対応が拡大し、簡易な申告であれば格安パックや「丸投げプラン」が登場しています。特にフリーランスや副業を行う個人事業主の利用が増えており、申告手続きの自動化・効率化も進んでいます。また、無料相談や定額制の導入により、料金の透明性も向上しています。年金生活者やサラリーマンの場合でもネット経由で税理士を比較・依頼できるサービスが充実し、ニーズに応じた最適なサポートを受けやすくなっています。業務のオンライン化やクラウド会計ソフトの標準化により、申告業務の手軽さとプロフェッショナルサービスの両立が一層進化しています。

確定申告で税理士費用を算出する方法と内訳の詳細

確定申告を税理士に依頼する際、費用は依頼内容や業務範囲、個人事業主、サラリーマン、副業者など依頼者の状況によって大きく異なります。ここでは費用の算出方法や内訳、料金相場を詳しく解説します。特に個人のケースや経費計上の可否、特殊な申告業務に至るまで幅広くカバーします。

確定申告で税理士費用の一般的な料金体系と項目分解

税理士費用は主に依頼する業務の範囲により決定されます。多くの事務所で採用されている一般的な料金体系と主な項目を分解すると、以下の内容が挙げられます。

| 項目 | 内容 | 料金相場(税込) |

|---|---|---|

| 申告書作成 | 所得税確定申告書一式の作成 | 15,000円~60,000円 |

| 記帳代行 | 領収書整理・仕訳・帳簿作成 | 20,000円~60,000円 |

| 顧問契約 | 継続的な税務相談・経営サポート | 月額8,000円~20,000円 |

| 丸投げパック | 記帳から申告まで全て任せるプラン | 50,000円~180,000円 |

記帳代行や丸投げパックを活用すると、入力作業や帳簿管理まで一括サポートが受けられる特徴があります。自分の事業規模や申告内容に合わせて無駄のないプランを選ぶことが費用を抑えるポイントです。

申告書作成、記帳代行、顧問契約、丸投げ費用の違いについて

- 申告書作成のみ:自分で帳簿管理をしていて、申告書の作成だけを外部に依頼したいケース。最も低コストで依頼できます。

- 記帳代行+申告:帳簿付けが不得手な方や時間が取れない方におすすめ。領収書の丸ごと送付で対応するタイプが多いです。

- 顧問契約:単発ではなく毎月の経理相談・節税アドバイスも含めて継続サポートがほしい場合に選択されます。

- 丸投げパック:書類準備から確定申告までワンストップで依頼でき、負担を最小限にできますが、費用は最も高くなる傾向です。

選ぶサービスによって、年間トータルのコストや業務の負担度が変わります。自身の状況に合わせて最適なプランを選択しましょう。

青色申告で税理士費用を依頼した場合、白色申告で税理士費用を依頼した場合の詳細比較

青色申告は複雑な帳簿作成が求められるため、税理士費用も高くなりがちです。白色申告は帳簿要件が緩やかなので費用も比較的安価です。

| 申告形態 | 記帳代行込み相場 | 申告書作成のみ相場 | 主な違い |

|---|---|---|---|

| 青色申告 | 60,000円~150,000円 | 20,000円~50,000円 | 複式簿記・決算書作成・控除最大65万円 |

| 白色申告 | 20,000円~60,000円 | 10,000円~30,000円 | 単式簿記・決算書不要・控除なし |

青色申告を依頼する場合は節税効果がある一方で、帳簿や決算書類の作成サポートも依頼範囲となり、トータル費用が高くなるのが一般的です。

確定申告の税理士費用を業務範囲ごとに分けた詳細な料金目安

依頼者ごとの業務範囲別に税理士費用の目安を一覧にすると以下の通りです。

| 依頼者 | 費用相場(参考) | 主なポイント |

|---|---|---|

| 個人事業主(青色) | 60,000円~150,000円 | 記帳・申告・節税アドバイスを丸ごと依頼可能 |

| サラリーマン | 10,000円~40,000円 | 副業や不動産収入の場合は上振れしやすい |

| 年金生活者 | 10,000円~30,000円 | 公的年金のみの場合は比較的安価に依頼可能 |

| 副業専従者 | 20,000円~60,000円 | 副業収入源が多いと費用増 |

事業規模や所得源の多さによって費用が増える傾向にあります。依頼内容によるオプション追加費用も発生しやすいため、必ず見積もりで詳細を確認してください。

不動産所得・譲渡所得・仮想通貨・FX・株式投資など特殊事例の費用

特殊な所得や資産の取引がある場合、税理士費用はさらに加算されます。代表的な特殊ケースの費用目安は以下の通りです。

| 申告内容 | 追加費用相場 | ポイント |

|---|---|---|

| 不動産所得 | +20,000円~80,000円 | 賃貸物件数・収入源数で変動 |

| 譲渡所得 | +30,000円~100,000円 | 土地や株式の売却などは計算が複雑 |

| 仮想通貨 | +30,000円~80,000円 | 取引明細集計や損益計算を含む |

| FX・株式投資 | +20,000円~60,000円 | 年間取引量が多いと費用増 |

このようなケースでは事前に必要な書類を整理し、税理士へ早めに相談することで追加費用を抑えられる場合もあります。特に仮想通貨や譲渡所得は計算方法も複雑化しているため、専門知識のある税理士へ依頼することで時間と手間を大きく削減できます。

確定申告で税理士費用の実際の相場と業態別事例データ

確定申告における税理士費用は個人事業主・法人・サラリーマン・副業・年金生活者でどう違うか

税理士へ確定申告を依頼する際の費用は、業種や所得の種類、申告内容によって大きく変動します。主な違いは作業量と申告の複雑さにあり、個人事業主や法人は帳簿作成や経費処理が複雑なため費用が高まります。一方で年金生活者や副業のみのサラリーマンは、所得構造がシンプルであれば比較的安価に依頼できる傾向があります。

- 個人事業主やフリーランス

– 売上や経費の計上内容が細かく、帳簿付けや青色申告の手続きも含まれるため5万円~15万円が相場です。 - 法人(株式会社、合同会社など)

– 年間の取引量や決算内容により10万円~30万円程度が多くなります。 - サラリーマン・副業・年金生活者

– 給与所得のみの場合は1万円~3万円前後、副業収入を含むと3万円~6万円台が目安です。

下記のテーブルに代表的なケースの相場を示します。

| 業態/所得区分 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 個人事業主・フリーランス | 5万~15万円 | 記帳・申告全般サポートあり |

| 小規模法人 | 10万~30万円 | 決算・申告一式サポート |

| サラリーマン(副業なし) | 1万~3万円 | 医療費控除・住宅ローン対応可 |

| サラリーマン(副業あり) | 3万~6万円 | 雑所得・副業収入に応じて変動 |

| 年金生活者 | 1万~3万円 | 年金複数同時など特殊ケースは別途 |

確定申告における税理士費用がサラリーマンの副業や不動産売却の場合にいくらかかるか具体例

サラリーマンが本業以外に副業や不動産売却による所得がある場合、通常の給与所得者よりも申告作業が複雑になります。たとえば副業で年間売上が20万円を超える場合、雑所得や事業所得として申告しなければなりません。不動産売却や株式譲渡などは計算が厳密で、特例適用や必要書類も多くなります。

費用具体例:

- 副業(アルバイト・ネットビジネス等)を含む場合は3万円~6万円程度

- 不動産の売却がある場合は5万円~10万円程度が多いです

- 株式譲渡や配当所得が加わる場合は、追加で2万円程度かかることもあります

副業や不動産譲渡など追加作業が必要な時は、依頼内容の範囲を事前に確認し、どこまでを税理士に丸投げできるか明確にすることが大切です。

確定申告における税理士費用がフリーランス・個人事業主の場合の事例と注意点

フリーランスや個人事業主の場合、帳簿作成・経費精算・青色申告特別控除など専門的な知識が必要なため、一般的に税理士費用は高めになります。業種や経理環境によっても違いがあります。

主な事例:

- 仕訳数が多いIT事業や飲食業は15万円前後のケースあり

- シンプルな業種で記帳済みの場合は5万円~9万円程度

- 給与支払いをしている場合や消費税申告が必要な場合は追加料金が発生します

注意点:

- 税理士費用は原則として事業経費に計上できます

- 顧問契約とスポット依頼(確定申告のみ)で料金体系が異なるため確認が必要

- 丸投げサービスの場合、領収書や必要書類の原本提出が必要になる

適正な費用を把握するためにも、事前に料金表を確認し、見積もりを依頼することをおすすめします。

確定申告における税理士費用が譲渡所得や仮想通貨の場合の費用目安

譲渡所得や仮想通貨の申告は、計算方法や必要書類が複雑で専門的知識が不可欠です。不動産・株式・仮想通貨、それぞれ確定申告の費用感には幅が見られます。

- 不動産・株式等の譲渡所得の申告はおおよそ5万円~15万円程度

- 仮想通貨取引が多数の場合は8万円~20万円ほどのケースも多く、取引明細の整理が必要

必要書類やデータが揃っていれば費用が下がることもあるため、持参できる資料の整理が重要です。上場株式や仮想通貨は会計ソフトや専用ツールで管理したデータを提供すると、税理士の作業負担が軽減され費用にも好影響があります。手続きが煩雑な申告ほど、税理士活用のメリットと費用対効果が高まります。

確定申告で税理士費用を抑えるための徹底した節約術

確定申告で税理士費用は契約形態の選び方によってどのように変わるか、メリット・デメリットの整理

税理士へ依頼する際の契約形態によって確定申告の費用は大きく異なります。それぞれの依頼方法と特徴、メリット・デメリットを整理することで、ご自身に合ったコスト最適化が可能です。

スポット契約、顧問契約、丸投げ契約のコスト比較

| 契約形態 | 費用相場 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| スポット契約 | 2万~7万円 | 申告書作成やチェックのみ | 一回ごとの依頼で経費を最小化できる | 継続的なサポートはなし |

| 顧問契約 | 月額1万円~/年10万~20万円 | 記帳や税務相談も対応 | 継続的な経営支援で安心 | 年間コストが高くなりがち |

| 丸投げ契約 | 5万~20万円 | 書類整理や記帳から全て依頼可 | 手間や時間を大幅に省ける | 割高になりやすい |

スポット契約は、確定申告のみ依頼したい会社員やサラリーマン、副業を持つ方に特に適しています。一方で、丸投げ契約は個人事業主や本業が多忙な方、会計管理全体をアウトソースしたい場合に便利です。複雑な譲渡所得や不動産所得がある場合は、サポート範囲の広い顧問契約を選ぶことで安心です。

必要書類や申告範囲を限定して税理士費用を抑えるための具体的なコツ

税理士費用を抑えるには、事前準備と依頼範囲の見極めが重要です。確定申告に必要な領収書や帳簿は自分で整理し、経費や収入の区分けをしっかり行っておくことで、書類作成の負担や確認作業が減り、報酬を抑えられます。

特にサラリーマンや副業の場合、「自分で記帳は行い申告書作成だけ依頼する」などの選択が効果的です。個人事業主の場合は、会計ソフトを活用して日常の収支や経費申請を明確にし、税理士には最終チェックや申告書提出のみを頼むと費用を大きく抑えることができます。

確定申告で税理士費用を抑えるため経費計上における勘定科目の整理方法

税理士費用を削減するためには、経費の勘定科目を明確にし、帳簿管理を徹底することが基礎です。以下の方法により、ムダな作業や余分なサポート費用が削減できます。

- 代表的な勘定科目を決めて簡潔に管理

- 例:通信費・消耗品費・給与・支払報酬・旅費交通費・接待交際費

- 毎月の収支は会計ソフトで入力し、項目ごとに分類

- 領収書や証憑書類を科目ごとにファイリング

こうすることで、税理士側の確認コストが減少し、依頼費用への影響も最小限になります。個人事業主の場合、節税対策としても有効です。仕訳や会計ソフトの使い方で不安がある場合は、無料相談や初回面談を賢く利用しましょう。

確定申告の代行・料金比較・格安サービス利用時の注意点

格安の申告代行サービスやオンライン税理士を選ぶ際は、必ずサービス内容やサポート範囲、実績を確認しましょう。価格だけで選ぶと以下のようなリスクがあります。

- 必要な書類作成・申告範囲外は追加費用がかかることがある

- 節税アドバイスや税務調査対応が含まれないケースが多い

- 電話や対面対応ではなく、メールやチャットのみの場合も

サービス内容と料金の一覧を比較し、ご自身に必要なサポート範囲を明確にしましょう。

| サービス名 | 料金相場 | サポート範囲 | 追加費用例 |

|---|---|---|---|

| オンライン税理士 | 1.5万~5万円 | 申告書作成・相談 | 領収書整理は別料金 |

| 実店舗型税理士 | 2万~10万円 | 対面相談・各種書類対応 | 追加資料に応じて加算 |

| 格安代行業者 | 1万~3万円 | 申告書提出のみ | 記帳代行はオプション |

必要書類は事前に準備し、ご自身の申告内容や所得区分(副業、譲渡所得、年金など)を理解しておくことで、追加コストの発生リスクも低減します。格安サービスを選ぶ場合は、口コミや実績を必ず確認し、納得できる範囲で利用しましょう。

確定申告で税理士費用と税理士選びの極意

「確定申告 税理士 費用」で検索する際に重要なのは、納得できる費用かつ自分に合った税理士を見つけることです。税理士選び一つで申告の精度や節約できる時間、経費計上の正確性に違いが出ます。年金生活者・サラリーマン・個人事業主・副業・譲渡所得などの立場別に見ると、依頼範囲や手続きの複雑さによって料金も大きく異なります。

以下のテーブルは、確定申告のパターンごとに必要な費用相場とその特徴を整理したものです。

| 区分 | 費用相場(目安) | 主な依頼内容 |

|---|---|---|

| 個人事業主 | 5万円〜12万円 | 記帳代行、青色申告書作成など |

| サラリーマン副業 | 2万円〜5万円 | 本業+副業収入の所得申告 |

| 年金生活者 | 1万円〜3万円 | 年金収入の申告 |

| 譲渡所得 | 3万円〜10万円 | 不動産・株式などの譲渡所得申告 |

| 丸投げパック | 10万円〜20万円 | 書類整理から提出まで全て一括代行 |

特に料金表やパック料金を公開する事務所も増え、依頼前の比較が一段と重要になっています。

良い税理士・悪い税理士の見極めポイントと税理士費用の関係

税理士の選び方次第で、費用対効果やサービス範囲に大きな差が出ます。失敗しないポイントは、以下の点をしっかり把握することです。

- 経験と実績:確定申告や業種ごとの豊富な経験があるか。

- 料金体系の明確さ:作業範囲ごとの明示や追加料金の有無を確認。

- コミュニケーション力:相談しやすく、レスポンスが早いか。

- 契約内容の透明性:契約書・見積書を渡し、説明責任を果たしているか。

悪質な税理士の場合、必要以上の追加費用や不明確なオプション請求が発生することもあります。価格だけでなく「どこまで対応してもらえるか」も要点となるため、しっかり比較しましょう。

税理士事務所・会計事務所ごとの対応範囲と価格差

税理士事務所・会計事務所によって業務内容や価格設定が異なる傾向があります。下記は主な違いです。

| 事務所タイプ | 料金特徴 | 主な対応範囲 |

|---|---|---|

| 大手事務所 | 料金高め、安心度・サポート重視 | 丸投げ・複雑案件 |

| 中小・個人事務所 | 料金幅広い、柔軟な対応が多い | スポット依頼・相談対応 |

| オンライン特化型 | 低価格傾向、スピード重視 | データ入力・申告書作成中心 |

価格重視なら、業務内容と金額、丸投げの限界範囲などをしっかり説明してくれる事務所を選ぶことがポイントです。

確定申告で税理士費用に関わる失敗パターンと回避策

確定申告で失敗しがちなパターンとして、

- 料金の見積もりが甘いまま契約し、追加費用が発生する

- 納期や作業範囲の認識ミスで希望通りに仕上がらない

- 書類の準備方法や経費計上方法の指示不足で手戻りが発生

- 安さだけで決めて専門性や対話の質に不満が残る

というケースが多くなっています。

費用を抑えるには、下記チェックリストも活用しましょう。

必要以上の料金請求や契約トラブルを避けるためのチェックリスト

- 契約前に見積書や業務内容の明細を必ず受け取る

- 追加請求が発生しやすい範囲やタイミングを事前確認

- 経費になる費用・経費科目や提出書類を確認

- 書類の準備や申告内容で必要なやりとりを可視化

- トラブルがあれば即時相談できる窓口があるか確認

確定申告の依頼は、一度きりでなく毎年続くものです。安心して任せられる税理士を選び、無駄な費用発生を防ぎましょう。正しい知識と比較検討が将来の負担軽減にもつながります。

確定申告で税理士に依頼する際の流れと準備

依頼から確定申告までの具体的なプロセス解説

確定申告を税理士に依頼する場合、まずは相談予約を行い、面談やオンラインで現在の状況や申告内容をヒアリングしてもらいます。最適な申告方法と費用の見積もりが提示され、契約後には必要書類の提出が求められます。準備が整い次第、税理士が帳簿整理や申告書の作成、税務署への提出を進行。申告後は結果報告やアフターフォローも実施されるため、安心した申告が可能です。

強調すべきポイントは正確な情報提供と納期の確認です。繁忙期は早めの依頼が有効で、希望に合わせたサービスを受けやすくなります。

必要な書類や情報のリスト(個人事業主・サラリーマン・年金生活者別)

確定申告で税理士に提出すべき書類は立場によって異なります。

| 申告対象 | 必要主書類 |

|---|---|

| 個人事業主 | 売上帳・領収書・経費帳、請求書控、預金通帳コピー、源泉徴収票(ある場合)、前年の申告書など |

| サラリーマン | 源泉徴収票、副業収入の証明書、経費関係資料、控除証明書(医療費・保険等)、ふるさと納税証明書など |

| 年金生活者 | 年金振込通知書、控除証明書(社会保険・生命保険)、医療費通知、他収入の明細 |

また、マイナンバーカードや身分証明書、控除を受ける際はその証明書類も必要です。

税理士に渡すべきものや事前準備しておくべき書類

実際に税理士へ渡す前に、あらかじめ下記を整理しておくと手続きがスムーズになります。

- 各種領収書、レシートや請求書の整理

- 領収証や証明書は年度別・項目別に分けて保管

- 売上帳・現金出納帳・預金通帳のコピーを用意

- 前年以前の申告資料、控除証明書の準備

- 経費項目の分別(家事按分や事業関連支出の仕訳)

これらをまとめておくことで、依頼費用の節約にもつながり、会計データの確認も迅速に行われます。正確な資料が税務調査対策にも有効です。

申告後の対応・税理士費用の支払い方法・トラブル時の相談先

申告完了後は、税理士から申告内容や納税額、還付金について報告があります。万一税務署からの問い合わせがあった場合も、追加対応をしてもらえるケースがほとんどです。費用の支払い方法については下記の通りケースが多いです。

- 銀行振込

- クレジットカード決済

- 口座引き落とし(顧問契約時)

相場としては個人事業主で5万〜20万、サラリーマンは1万〜5万円程度が目安です。急ぎ対応や丸投げパックの場合は追加料金が発生することもあります。

もし金額や書類の不備などでトラブルが発生した際は、管轄の税理士会への相談が有効です。税理士に明細や請求内容を事前確認し、不明点は書面でやりとりしておくことも安心につながります。

確定申告にまつわる税理士費用に関するよくある疑問と実践的Q&A

確定申告で税理士費用に関するよくある質問と専門家による回答

確定申告を税理士へ依頼する際に多くの方が悩むのが費用に関する疑問です。ここでは、利用者から特に質問の多い項目をピックアップし、専門家の視点で具体的にわかりやすく解説します。

確定申告を税理士に丸投げする場合の費用は?

個人で確定申告を税理士に丸投げする場合の費用は、申告内容や収入規模・依頼する作業範囲によって大きく変わります。

一般的な相場

| 依頼者の分類 | 費用の目安 | 内容例 |

|---|---|---|

| 個人事業主・フリーランス | 5万円〜15万円程度 | 記帳代行・申告書作成すべて |

| サラリーマン、副業 | 1.5万円〜6万円程度 | 複数所得対応・副業申告含む |

| 年金生活者 | 1万円〜4万円程度 | 年金・医療費控除など |

費用は下記で変動します

- 記帳や領収書整理も含める場合は高くなる

- 作業量・売上規模・譲渡所得や仮想通貨の申告が追加されると追加料金が発生する場合あり

事前に明確な見積もりを取ることが重要です。

税理士報酬は経費になるのか?勘定科目は?

個人事業主が業務に関連した確定申告依頼をした場合、税理士費用は全額を事業経費に計上できます。

会計処理上の勘定科目は「支払報酬」または「租税公課」が一般的ですが、正確には「税理士報酬」として計上されます。

ポイント

- サラリーマンや年金生活者の場合、税理士費用は経費にできません

- 会社の確定申告での費用も「支払報酬」として計上

領収書の保存や科目選択のミスに注意しましょう。

サラリーマンや副業で税理士に依頼する場合の費用はいくらか?

給与所得以外に副業収入や譲渡所得がある場合、税理士費用はやや高めになります。

具体的な費用目安

- 給与のみ+医療費控除など:1万円~2万円

- 副業や複数所得を含む場合:2万円~6万円

- 仮想通貨や不動産所得の追加など:オプションで+数万円

副業規模や申告内容が複雑になるほど費用は上がりますが、申告ミスや無駄な税負担を防ぐためにも専門家の活用は有効です。

スポット契約・顧問契約ではどちらがお得か?

税理士との契約形態には「スポット契約」(単発依頼)と「顧問契約」(定期的依頼)があり、依頼内容で選択が分かれます。

スポット契約がおすすめのケース

- 年に1回だけ確定申告だけを依頼したい

- 副業や単発の譲渡所得申告など単発ニーズが多い

- スポット相場:1万円~10万円前後(内容次第)

顧問契約がおすすめのケース

- 毎月の経理記帳や年中の税務相談も必要

- 事業規模が大きい、頻繁に経理業務が発生する

- 月額1万円~3万円+申告時加算が一般的

手間やコストを総合的に比較し最適な契約を選びましょう。

申告時に追加で準備すべき書類とは何か?

税理士へ依頼する際、必要書類の不備は追加費用の発生や申告遅延につながります。

主な準備書類一覧

- 源泉徴収票や支払調書

- 領収書や請求書(経費証憑)

- 銀行通帳コピー(収入・支払確認用)

- マイナンバーカードや本人確認書類

- 医療費関係書類、ふるさと納税証明

- 所得・控除証明書(住宅ローン控除・年金)

- 会計ソフトのデータや帳簿ファイル

不動産、仮想通貨、譲渡所得などがある場合は、その明細や契約書、取引記録も必要です。

スムーズな申告を実現するため、早めの準備がおすすめです。

確定申告で税理士費用の信頼できる情報と参考データ

国税庁や税理士会など公的データを活用した税理士費用相場の紹介

確定申告を税理士へ依頼する際の費用は、依頼内容や所得区分、対象者の状況によって幅があります。国税庁や日本税理士会連合会などの公的データや業界調査をもとにした費用相場を、以下の表で分かりやすくまとめます。

| 区分 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 個人事業主(青色申告) | 5〜10万円 | 記帳・申告書作成をすべて依頼する場合 |

| 個人事業主(白色申告) | 3〜6万円 | 業務内容がシンプルなケース |

| サラリーマン(副業あり) | 2〜5万円 | 複数所得・副業による複雑な申告内容 |

| 年金生活者 | 2〜4万円 | 年金・保険・医療費控除など特例対応含む |

| 譲渡所得・不動産含む場合 | 5〜15万円 | 株式や不動産の取引がある場合 |

| 会社員・給与のみ | 1〜3万円 | 住宅ローン控除・医療費控除のみの場合 |

費用は事務所の規模や地域、依頼内容で大きく異なり、都心部の大手事務所は総じて高額ですが、地域密着やオンライン専門の税理士はリーズナブルな傾向です。記帳や領収書整理の「丸投げパック」などのパッケージ料金も増加傾向にあります。

実際のユーザー事例や満足度データの公開

税理士依頼を検討する際、多くの人が体験談やユーザー評価を参考にしています。以下に、相談者別の実際の事例と満足度の傾向を示します。

- 個人事業主Aさん

年商500万円、記帳から申告一式まで丸投げで依頼。費用9万円、手間が大幅に減り業務集中できたと高評価。

- サラリーマン副業Bさん

仮想通貨の雑所得を含む申告で、税理士費用は約3万円。「節税のアドバイスまで親身に対応」と満足度が高い。

- 年金生活者Cさん

費用2.5万円、医療費控除の還付に関するきめ細かなサポートにより申告ミスも防止。「将来も依頼したい」と評価。

費用の適正さはもちろん、「相談への丁寧な対応」「申告書類準備の負担軽減」「期限厳守と正確性」が高く評価されるポイントです。事前相談や無料見積りサービスを活用する人も年々増えています。

確定申告に関する税理士費用の最新動向や補助金・制度活用の情報

近年では、従来型の対面依頼に加え、オンライン確定申告代行や全国対応サービスの台頭で利便性が一段と向上しています。料金パック化や低料金プラン、業務の自動化ツールとの連携で費用を抑えるサービスも目立ちます。

また、一定の所得区分や条件を満たすと、自治体による相談助成や補助金制度を利用できるケースもあります。対象となるのは、一部の個人事業主や高齢者・障害者など限定されますが、制度の詳細は各自治体案内や税務署の最新情報を確認することが重要です。

税理士費用は記帳・証憑整理から申告代行、アドバイス料を含めて相場やパック料金が設定されており、「どこまで丸投げできるか」や「追加オプションの有無」に応じて金額が変動します。信頼できる税理士選びには、まず料金体系やサービス内容の明示、口コミ・紹介サイトのチェックなどが重要なポイントとなります。